最近通过翻译了几篇影视音效后期的文章,加上自己音色音效上的积累,我逐渐意识到,我应该将一些声音设计上最常见的情况 – 例如选择哪种音效管理软件,及影视音效中最主要应用到的几种音效标签,进行一些基础性的解释,用来帮助那些刚刚进入这个领域的初学者们,减少他们所走的弯路。

为什么使用音效管理软件?

1. 添加音效的分类标签或描述,以便快速通过关键词搜寻

我们在寻找音效素材时,肯定需要输入搜寻的关键词,它可以是音效的标题,描述,或者是分类或标签。初学者可能会纳闷,电脑里的很多音效文件并没有这么具体的命名啊。那是因为,电脑中的操作系统,对普通文件的命名有字数的限制,因此一些特别具体的音效标签,无法用多样化的文字语言描述出来。而这些信息只能通过特别的软件查询和编辑。就像mp3音乐中有很多复杂的Tag,照片文件有复杂的exif数据一样,在电脑浏览器中你是无法一样看清楚的。要真正系统有效的用好你的音效库,就需要使用专业的音效管理软件。在这类音效管理软件中,除了分析音效本身的文件名,还能识别音效文件的Metadata也就是元数据,每个数据都能成为你未来搜寻文件的关键词。它通常还可以添加很多附加位置,可以为音效文件添加更细化的描述、标签、分类等等。

2. 音效管理软件的波形展示、快速播放、基础编辑等功能,能减少逐个试听的繁琐

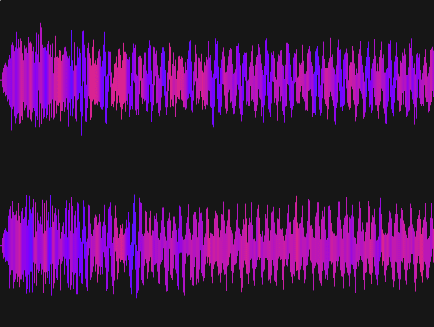

如果你的音效存在普通的电脑文件夹中,那么除了面对一大堆标题时的困惑,你还得一个个的双击文件,用媒体播放器打开它们,一个接着一个的试听。为了找到一个3秒钟的音效,你可能会花上300次的鼠标点击。最后事倍了,功还不到一半,人也疲了。而专业的音效管理软件,只要单击文件即可播放,或者在播放时使用键盘上下方向键,还可以快速跳转上下首,减少鼠标操作疲劳。音效管理软件通常还带有波形展示,如果你在寻找一个打击音Hit,但波形展示的是一个连绵不绝的长音,你直观上就知道这不是你想要的,从而再次提高工作效率。部分音效管理软件,还支持波形片段拖放,也就是一个音效中,你可以只节选一个部分,选中后直接拖放到你的工作DAW中,这可是非常棒的功能。更强大的音效管理软件甚至能对音效进行基础的音频编辑,比如添加或去除混响,降噪,调整初始音量等等,大大提高工作效率。

3. 跨分区综合管理音效文件夹

音效素材和其他素材一样,我们在管理它们时,一开始都抱着一个美好的愿景,即将它们统一安放在某个盘符的分区下,想用的时候打个响指就能找到。但现实是,如果你逐步了解了音频的后期,会发现,最终迫于现状,很多音效不得不散落在电脑的各个分区,它们有些是因为音色制造商的固执决定,有些是因为被包含在了特定软件中无法挪动位置,你就像塞尔达里的林克一样,没有一天安生日子终日奔波。而专业的音效管理软件,可以手动定位所有的分区文件夹,将它们在软件中用多种方式聚合,你再也不用在世界各地去寻宝了。这时候,才真的是打个响指,聚宝盆都自动堆积在你面前,等着你开箱。

我用过的音效管理软件有三款,ADSR Sample Manager、Soundly、Soundminer,我也并不是重度使用它们,毕竟在我的工作中使用音效这一部分并不是主要内容。但就我的一些观感和用后感而言,Soundly是最直观最简便也最稳定的。不过,为了编撰这篇选题,我又将市面上常见的和新推出的一些音效管理软件都纷纷试了一遍,也很快发现了一些优点更加突出的软件。

几款常用的音效管理软件

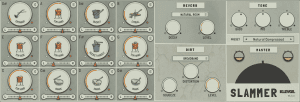

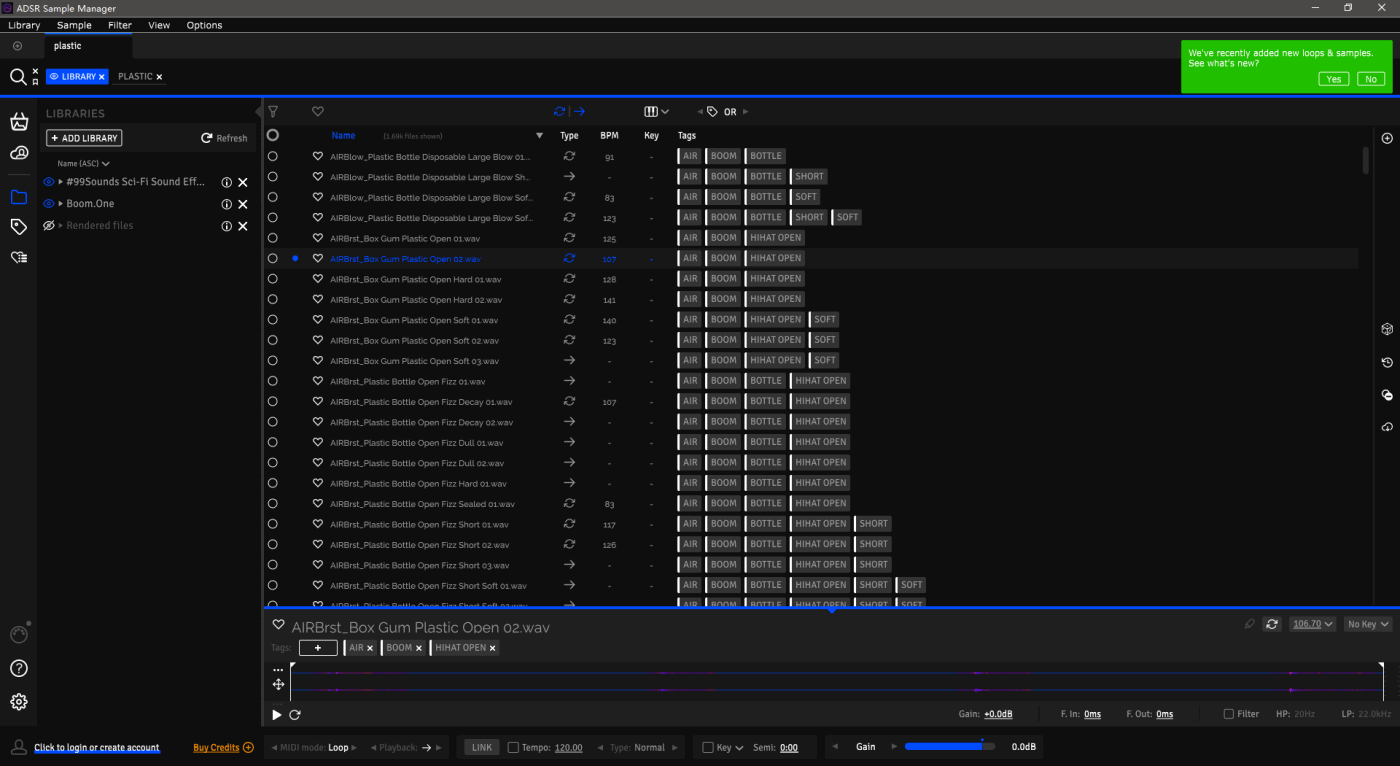

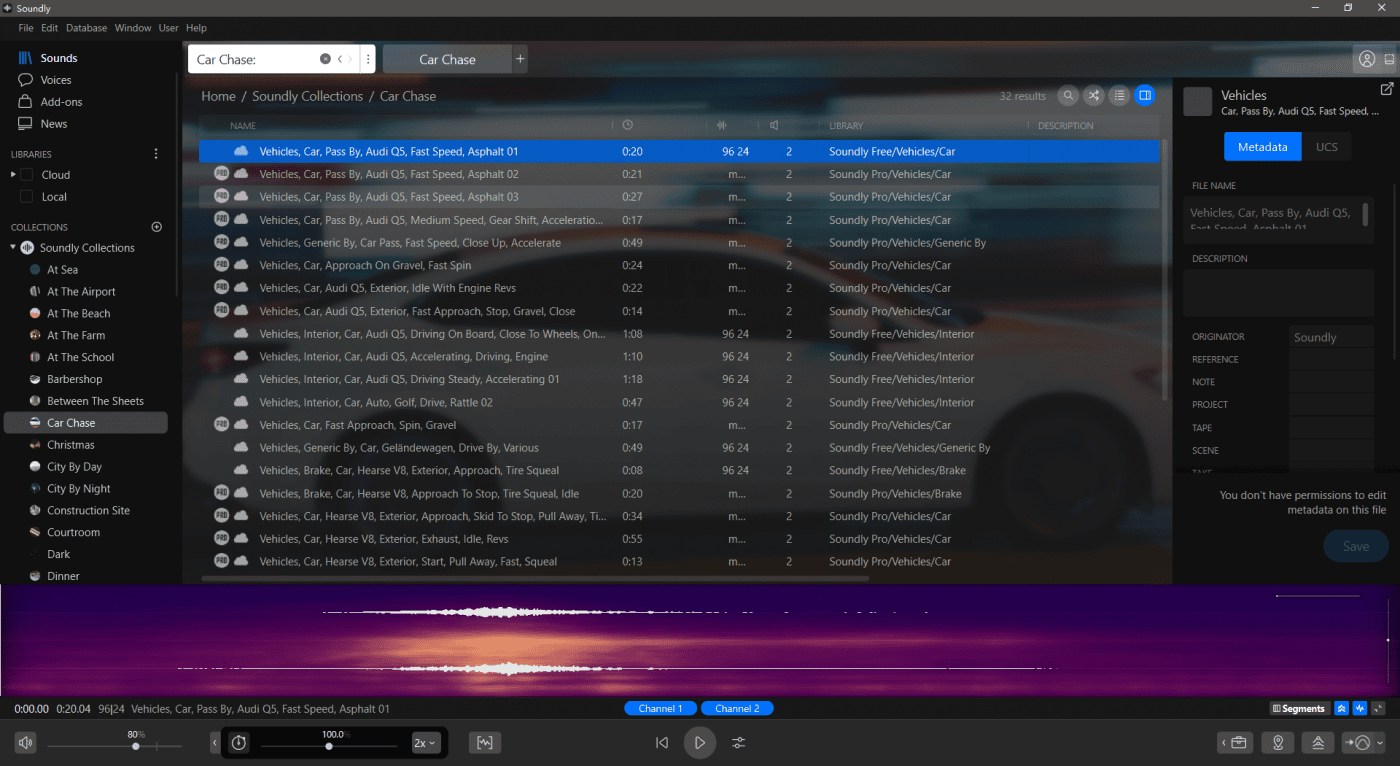

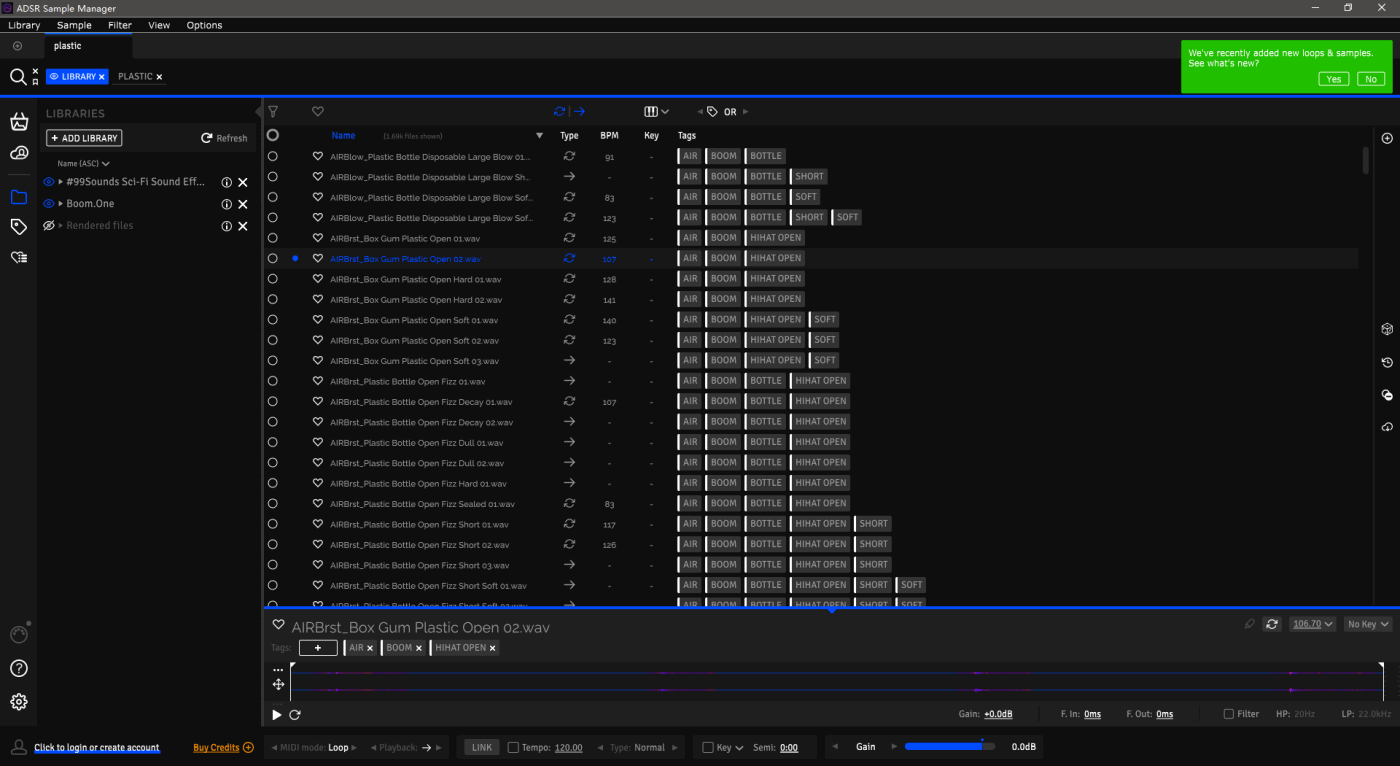

ADSR Sample Manager

![]() 优点:免费、自定义标签功能亮眼、布局合理

优点:免费、自定义标签功能亮眼、布局合理![]() 缺点:易卡顿,优化不佳

缺点:易卡顿,优化不佳

ADSR有着非常方便的Tag标签系统,每一个音效采样,我们都可以为它输入新的标签,或批量输入。这在我们搜寻音效时,仅仅靠搜寻标签,就可以得到相关的音效了。ADSR也可以管理音效的Metadata数据,即录制时间、录制位深、采样率、录音机型号等等,和管理照片一样。它也不需要注册,完全本地化,它虽然也提供会员与在线购买,但相关内容全部集中在一个独立的购物袋标签中,既不影响操作,也不影响审美,也不会弹窗,这点做的很不错。

ADSR不限制本地文件数量,这个看起来平平无常的功能,其实在此类软件中反而成为了难得的优点。

ADSR Sample Manager在安装时还附带安装一个VST3的插件版本,其使用方式与独立版无二。ADSR还支持MIDI设备触发,在设定好MIDI输入后,按下MIDI设备就能触发音效,这在右手鼠标单击文件名加左手MIDI单击以试听的配合下会非常有效率。

不过,ADSR在对超大空间的音效库进行缓存建立时,很容易出现卡死或极度缓慢的情况。复杂的标签系统,也成为了双刃剑,让这个软件在分析整理每个采样时都异常疲惫。我在通过ADSR建立一个大型音效系统后,就开始逐步感受到了这种迟钝带来的举步维艰,但它所特有的创建标签的功能,真的又令我爱不释手。

短评:ADSR Sample Manager适合于轻量级的音效库管理,建立超大的数据库容易导致启动缓慢和运行延迟,软件本身的优化还需进一步提高。不过其明快的界面和分类标签系统为它平衡了其他缺点。

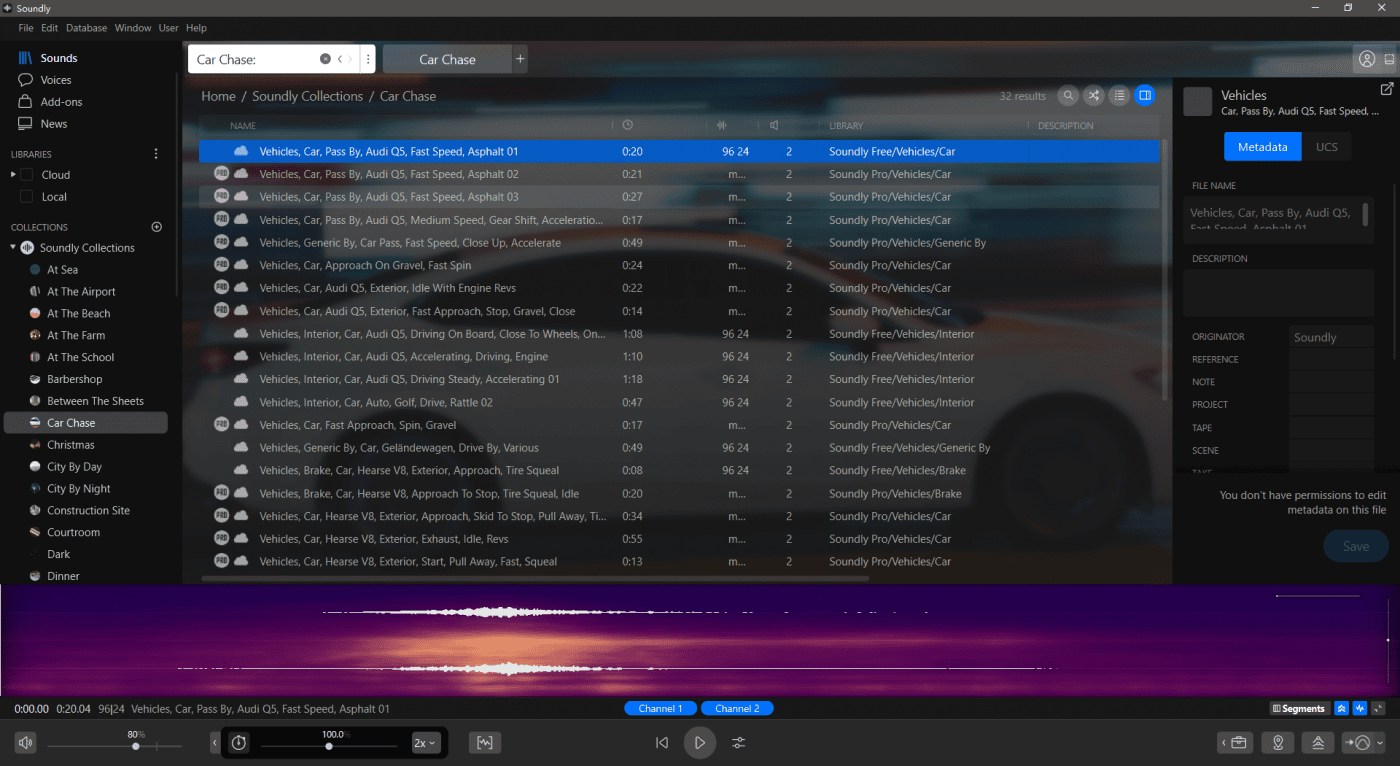

Soundly

![]() 优点:界面布局合理、功能丰富、运行稳定

优点:界面布局合理、功能丰富、运行稳定![]() 缺点:需联网、免费用户本地文件数量限制

缺点:需联网、免费用户本地文件数量限制

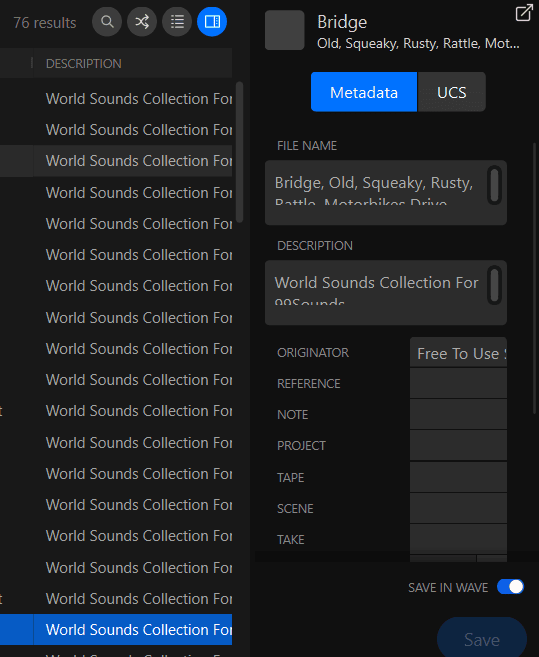

Soundly则是另一种情况。Soundly也是一款轻量级的音效管理软件,它相比ADSR更为稳定,可自定义的范围也更多。它不使用Tag标签系统,而是用描述Description来附加音效的细节信息,当然我们也可以直接在Metadata中写入各类细节。

Soundly在安装和运行时都需要注册和联网,这只是为了你在未来可以付费购买它们的在线音效,但并不影响使用,而且,联网后,Soundly还会赠送一堆免费音效,涵盖了大部分基础使用场景。

Soundly虽然不需要强制交费,不过它有个非常令人困扰的限制,就是非付费用户只能管理上限10000个本地音效。

Soundly支持有限度的自定义界面,甚至包含字体大小,这对于长时间为画面进行音效匹配的工作者无疑减轻了最大程度的痛苦。Soundly还有一点有趣的是,它可以轻度的为你生成AI语音,包含中文(当然,是最初级的文本朗读级别的语音,并不如最新的AI生成那般自然)。前面还说到过,某些音效管理软件具备波形片段拖放功能,Soundly就是这么一款。你不相信这个功能有多方便?看看下面这个动图。

短评:Soundly较ADSR更为成熟稳定,不过它也有更严格的用户系统,需要注册。其建立数据库的过程也较为稳定,不会出现如ADSR容易卡死的情况。可以定制更个性化的界面与文本字体,及可快速编辑波形,可直接截取片段拖放到DAW,这些都是超级实用的优点。但Soundly对于10000个文件的上限,限制了它在更加庞大的音效环境中的使用。

Sononym

![]() 优点:运行稳定、分析与匹配功能新颖

优点:运行稳定、分析与匹配功能新颖![]() 缺点:只有30天试用而无免费版、文件夹管理与搜索模式比较简单

缺点:只有30天试用而无免费版、文件夹管理与搜索模式比较简单

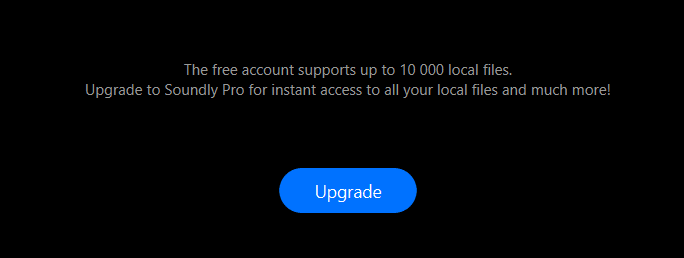

这款软件可能并没有太多人听说。但我在试用后,觉得它在使用便利性上和Soundly不分高下。一是它有丰富的音效标签栏,可以根据多个标签进行筛选,另一个是它也有非常舒适的区域抓去拖放功能,甚至比Soundly还得心应手。

不过,需要清楚的是,Sononym是一款付费软件,从下载安装试用版开始,只有30天的试用期,而购买正式版则需要99美元的费用,这个价位相对于其他有轻微限制但几乎免费的同类软件来说,还是有点高昂。

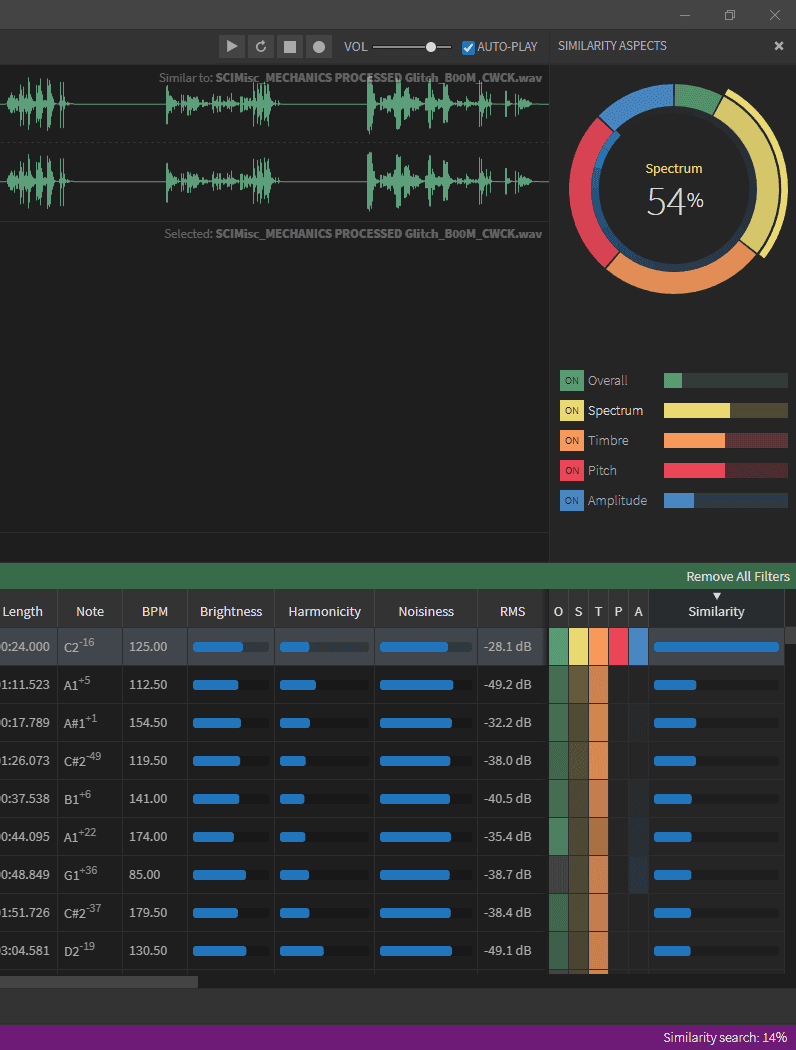

Sononym还有个自动搜寻相似文件的功能,通过先选定一个目标文件,再勾选右上角的小彩圈,就会进入相似度分析的大圆圈,大圆圈会快速分析目标文件的频谱,明暗,音高和振幅并生成百分比圆,然后自动搜寻符合类似参数的文件并显示在结果中,更有趣的是,我还可以手动改变不同特性的相似度占比,比如音高相似度多一点,或振幅相似度小一点,出来的匹配结果又大不相同(需要注意的是,这个相似度匹配结果并不是立即产生的,Sononym在扫描新加入的文件时,都需要对文件进行初次分析,但分析过后,再使用相似度功能出现结果就会快很多)。

在我实际试验中,发现Sononym对于音效的识别准确率较低,我后来意识到,Sononym可能并不是针对音效而开发的管理软件,而是对于音色采样。比如Kick,Snare,Hihat,Cymbal,808这类Beatmaker最常用的编曲素材,结合Pitch音高和bpm速度等属性。对这类素材,Sononym的音色分析反而准确率比较高,在这种情况下,Sononym似乎能得到更好的发挥。

除了我错误的判断了它的用途之外,Sononym也有个不论出于哪个用途都会存在的致命短板,就是它的文件夹搜索都是独立的,也就是说,我拖入不同的文件夹导入大量音效文件,但在搜寻中我不能同时选中这两个文件夹共同展示结果,而必须选择其一,得到非常局限的结果。当然这种短板也可以通过将所有文件夹整合到一个巨大的上层目录中,然后导入这个目录,从而绕过这种限制。但是,这种方式可能会导致最后建立一个巨大的数据库,而不是分散在各处的小数据库,这容易导致数据库一旦损坏,就必须从头开始建立(这是我使用类似软件后得出的经验)。

短评:Sononym被我用错了领域。如有机会,我会从Beatmaker的角度(尽管我不是)再次对它进行试用。从音效管理软件的角度来看,它才华颇多但无太多用武之地。

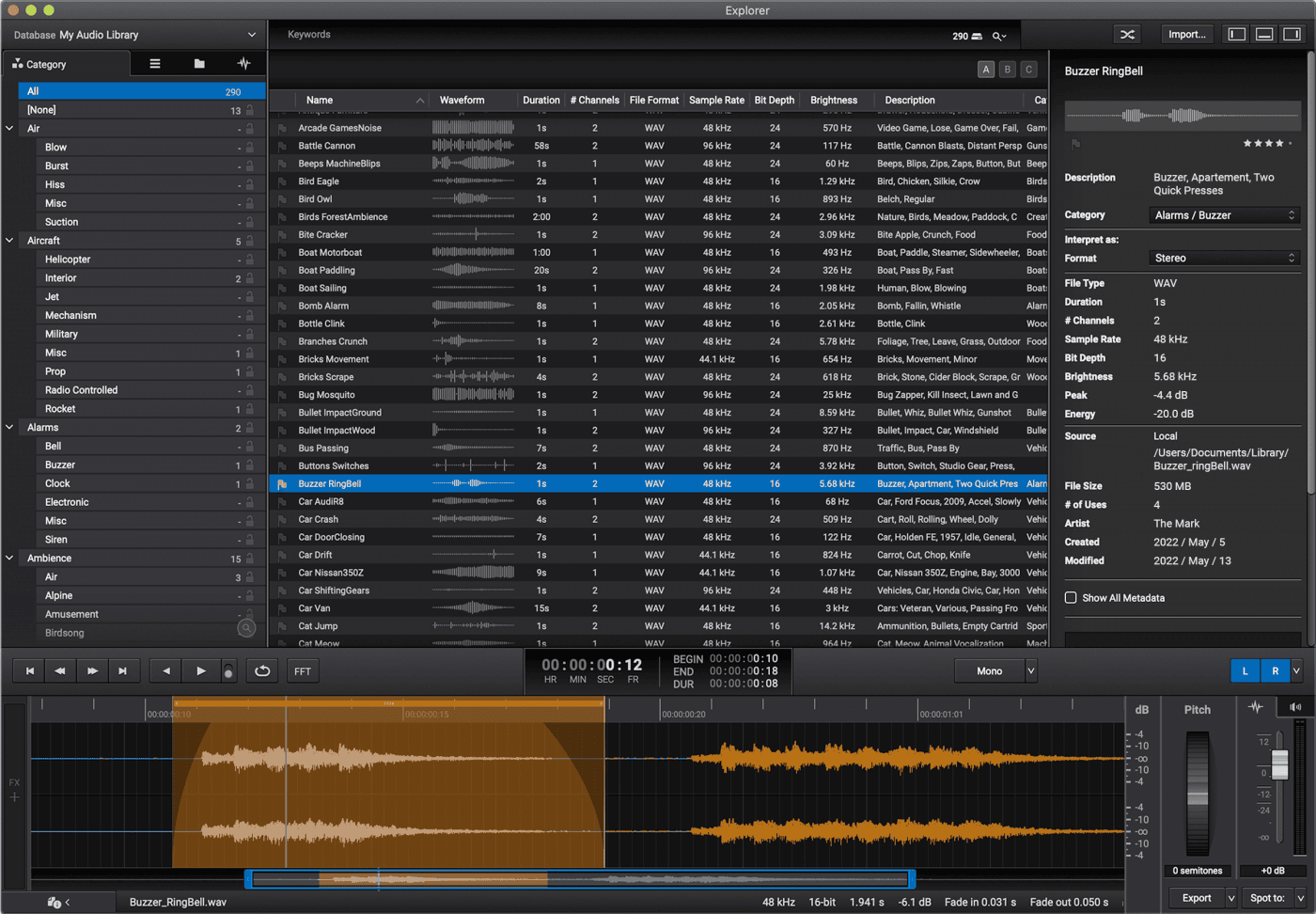

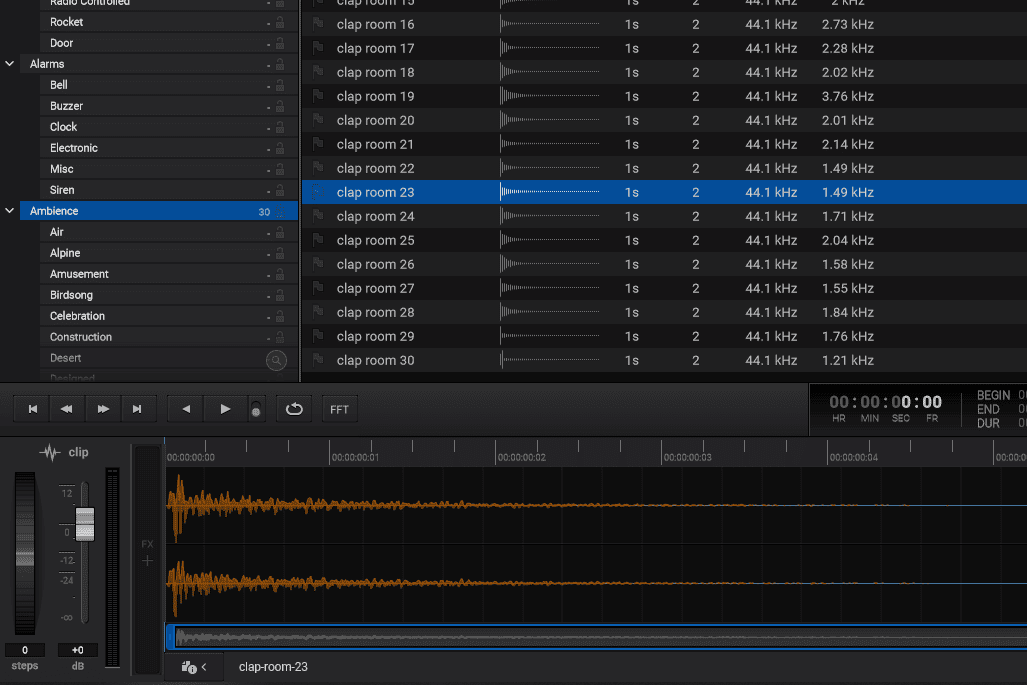

Sound Particles Explorer

![]() 优点:界面漂亮

优点:界面漂亮![]() 缺点:启动故障;导入缓慢;分类选项较少;无法直接拖放;整体笨拙

缺点:启动故障;导入缓慢;分类选项较少;无法直接拖放;整体笨拙

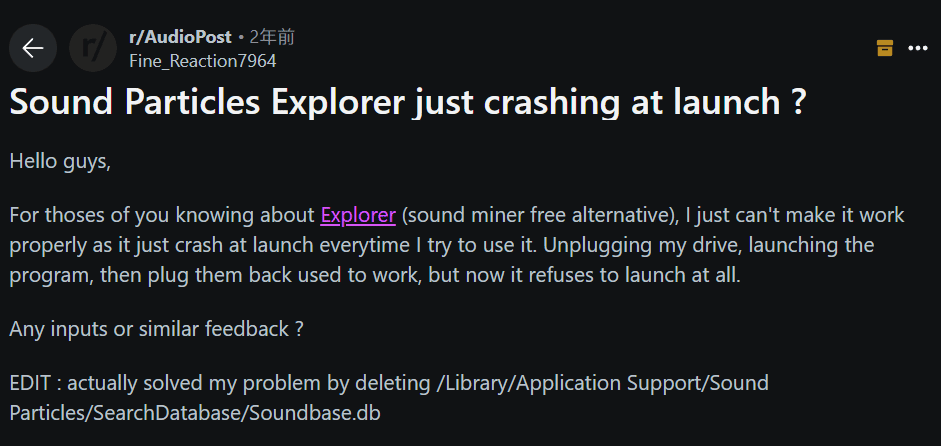

这是一款来自于声音特效软件公司Sound Particles出品的音效管理软件。我在Reddit上也听到过一些用户的推荐,但也遇到过一些抱怨,说连界面都打不开。很遗憾的是,我遭遇到的就是后者的情况,Explorer在我安装后,过了很久弹出一个Splash弹窗,在我确定后,主窗口就一直没有出现过。我确定我下载的是最新的2.3.2版。

在搜寻类似解决方案中,通过Reddit的一篇帖子,用户Fine_Reaction7964更新了他的解决方法,通过删除Sound Particles\SearchDatabase\Soundbase.db数据库,成功打开了Explorer。最后我也参照这个方法打开了界面。

Explorer运行时需要联网,意味着你需要有一个Sound Particles的账户。它有10万个云端音效素材,但别高兴太早,每个云音效都需要成为付费用户,好在你可以选择关闭云音效。

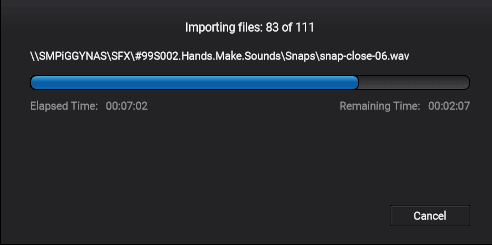

它支持无限的本地文件数量,这点看起来比较积极。但它在音效文件夹管理上有很大的缺陷,比如不能批量导入多个文件夹(必须一个一个的拖放),文件夹导入速度奇慢(如一个100多个音效的文件夹导入需要大概10分钟),这让我在首次使用时,就感受到了压力。

呆板的导入方式,和龟速的导入速度,可能是为了分析每个文件的更多细节,但缺点也遥遥领先,假如你有一个大型的音效素材库体量,又无法批量拖放导入,那么初期可能需要数天的时间才能将资源整合完毕。

在导入完毕后,Explorer倒也挺智能的,它会根据音效标题中的名词,来判断音效所属的分类。比如,我有个Clap Room的音效,实际上这两个名词Clap和Room组合在这个语境里的意思是,在房间中的击掌声。但是Explorer将Room视为了属性标签,然后将这些击掌声分类到了Ambience环境声中。

但我说,你导入这么久,就给我看这个?这个Clap的波形怎么看也不属于房间的Roomtone啊。这么看来Explorer根本没有高级的智能分析功能,也并未在漫长的导入中为文件建立更丰富的标签与更准确的分类,它仅仅是识别文件名,然后根据名词分类而已,但这很容易引起分类复杂化。

当然,它也同时将这些击掌声分类到了Applause鼓掌中,这点中规中矩。

Explorer的设置选项也非常的少,文件的参数列表无法显示发行商,专辑名,和其他自定义标签,尽管界面看上去非常漂亮。

Explorer也不支持波形区域抓取拖放,它对波形的编辑流程是,选择区域,导出,再由其他软件读取。尽管它支持将文件导出到一些主流DAW和Sound Particles自家的软件中,但是,现在的工作流中,我们还需要这种通过音效软件传递到中间文件夹,再拖放到DAW这么繁琐的流程吗?要知道大多数音效管理软件都已经支持波形区域拖放到DAW了。

短评:Explorer看起来就像是Sound Particles公司为了占住音效管理软件一份市场份额而做出的仓促之举。它给我的第一印象就比较糟糕,加上缓慢笨拙的导入速度,个人觉得这款软件怎么看都无法胜任专业的音效管理工作。

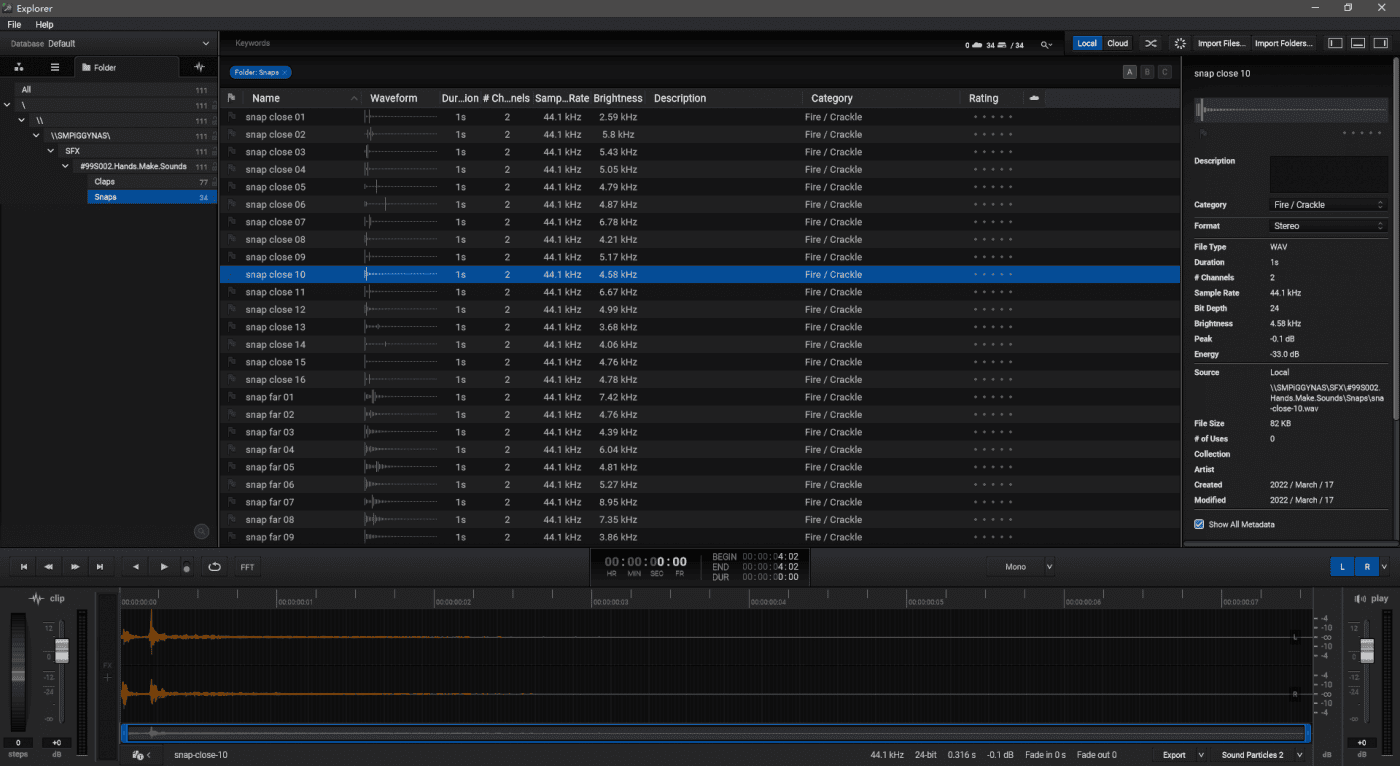

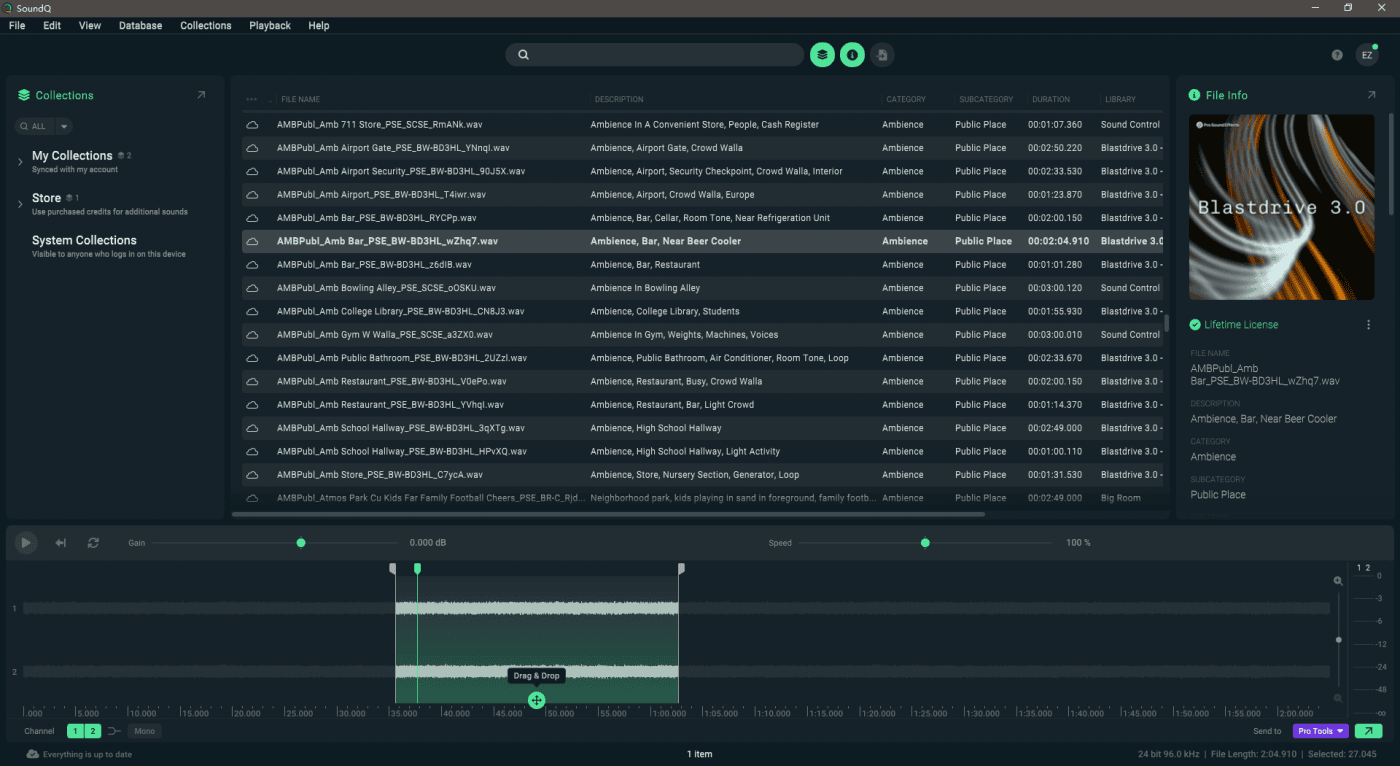

Pro Sound Effects SoundQ

![]() 优点:免费、可无需联网、收藏夹功能亮眼

优点:免费、可无需联网、收藏夹功能亮眼![]() 缺点:无音频编辑功能、无复合标签功能

缺点:无音频编辑功能、无复合标签功能

SoundQ我则打一百个包票,没有人听说过。这也是因为我在撰写这篇文章,不得不多了解一下这个市场的现状,从而搜索到的这款软件。

SoundQ的后台公司是Pro Sound Effects,简称PSE,PSE在音效界名气也不小了,他们多以制作中型体量的日常音效为主,即产品多以拟音方面而非声音设计方面的。

这款SoundQ界面干净利落,运行快速,它还有个显著的优点,就是允许直接在搜索栏以逗号来区分多个关键词以实现综合搜索。同时,它也支持波形文件的局部选择并拖放。

有一点值得赞扬的,就是它的文件夹管理,不像其他管理软件那样比较呆板,比如Sononym就不支持多文件夹综合搜索,Explorer不支持多文件夹同时导入之类。而SoundQ则支持多文件夹批量导入,并可以以收藏夹的模式来展现,甚至会询问是否保持文件夹内部排列格式。保持文件夹内部格式的好处是,我若是需要清晰直观的文件夹排列,和我硬盘里的排列一样,我就顺便勾上保持文件夹结构;而我若是需要整合一个清爽的主界面,我完全可以将所有文件夹拖入并建立一个收藏,不选择保持文件夹结构,这样所有文件夹里的音效文件都将以全部自然的排序呈现在这个收藏夹中,以后直接通过搜索关键词来得到综合结果即可。

在完成文件夹导入后它还会自动弹出一个Import log导入备注的文本文件,里面会记载在导入这些文件时出现了哪些不支持的格式无法被导入。

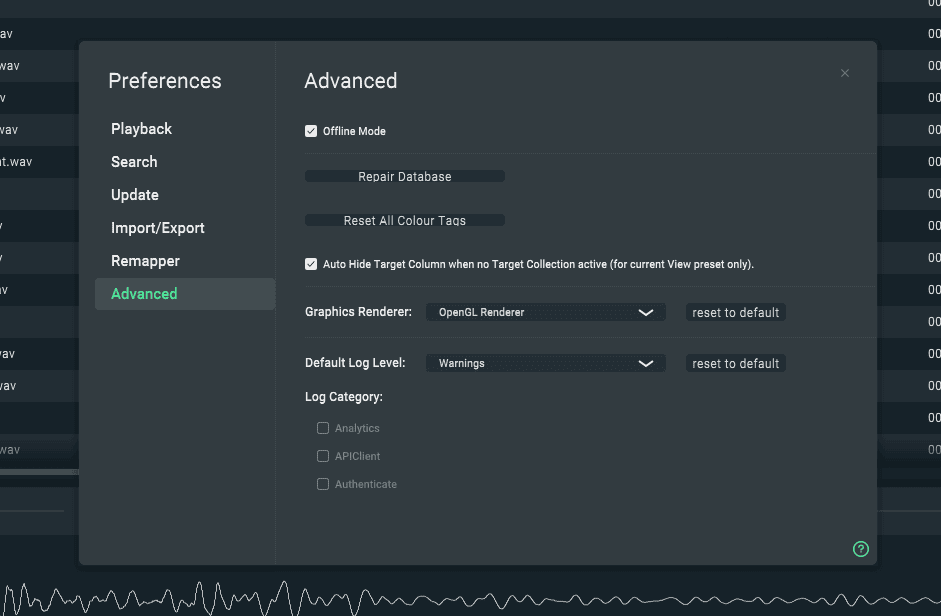

SoundQ需要官网注册并在运行时联网,虽然并不是全程联网,不过似乎大概2~30分钟会出现用户验证,也就是再一次要求联网,这一点若是出现在高压工作状态下,可能会让人崩溃(全力工作时,任何形式的中断都会很破坏工作状态)。我后来有点好奇这一点,毕竟PSE是一家专业音效制作公司,应该不会出现这么低级的工作流中断问题吧,后来经过了解发现,SoundQ可以切换为离线模式,需要在Options中进入Advanced,点选Offline Mode。

这才说得通。当然,切换到离线模式后,SoundQ所提供的大量云素材也无法使用了。另外需要注意的是,SoundQ的离线模式,也大概仅为一天的有效期,过期之后,需要再次联网激活,之后继续离线使用。

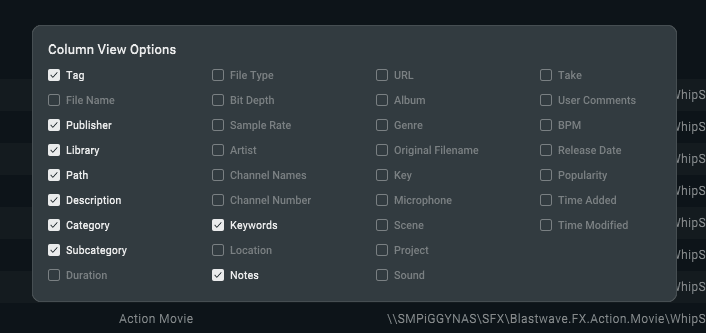

在音效文件的列表分类项中,我们还可以点击诸多选项,并让文件以特定项排序,这一点非常优秀,也就是让文件的Meta元数据能以真正用到筛选文件上来。

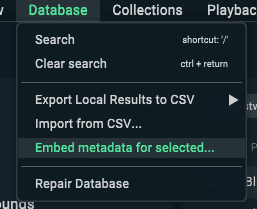

SoundQ使用的文件数据库,是并不伤害文件本身的,也就是说我们对文件添加的任何属性,都只是写入到SoundQ的内部数据,而不是写入到文件。但如果我们愿意,也可以编辑了文件的Metadata后,点击Database中的Embed metadata for…来将改写的数据写入文件本身。这个无伤与可选的功能,也能帮助我们决定是临时分类,还是永久性的改写。

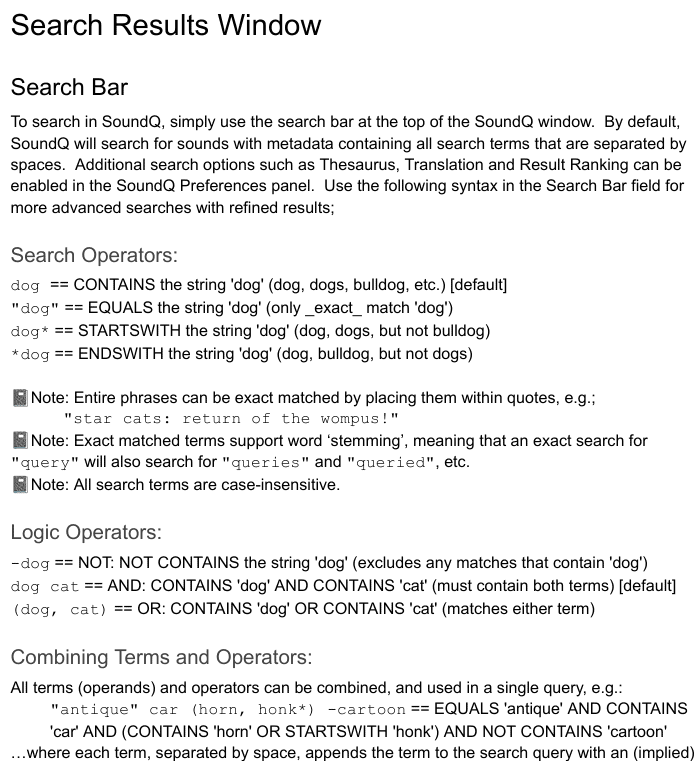

SoundQ的实际使用感受比此次主题中涉及的多个音效管理软件都要好,除了在不知情可以切换到离线状态下它自动断联了几次之外(切换到离线之后就非常稳定),它从任何时候开启,就没出现过卡顿。另外,SoundQ还有一份非常详尽的用户手册pdf,在手册中,它甚至会解释搜索关键词的技巧,比如如何包含或排除特定关键词等等。

不过缺点是,它对于编辑文件标签尤其是为单一文件添加多个标签,有点无能为力。唉,就差那么一点。它还不支持对波形文件进行各种效果调节,也没有如Sononym那样的智能分析匹配功能,但反过来,这也加快了它管理音效的速度。毕竟它能直接拖放入DAW,就完全不需要考虑后续的效果处理问题。

短评:总的来说,SoundQ是我目前测试中感受最佳的管理软件,我相信由于幕后制作方是一家久负盛名的音效制作公司,SoundQ有着最符合音效工作者工作习惯的逻辑。对于我来说,它的短板有限,但长板很长,我打算开始长期使用它。

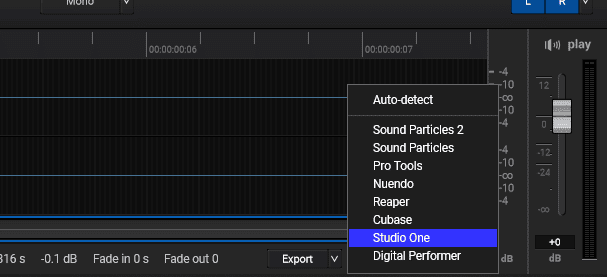

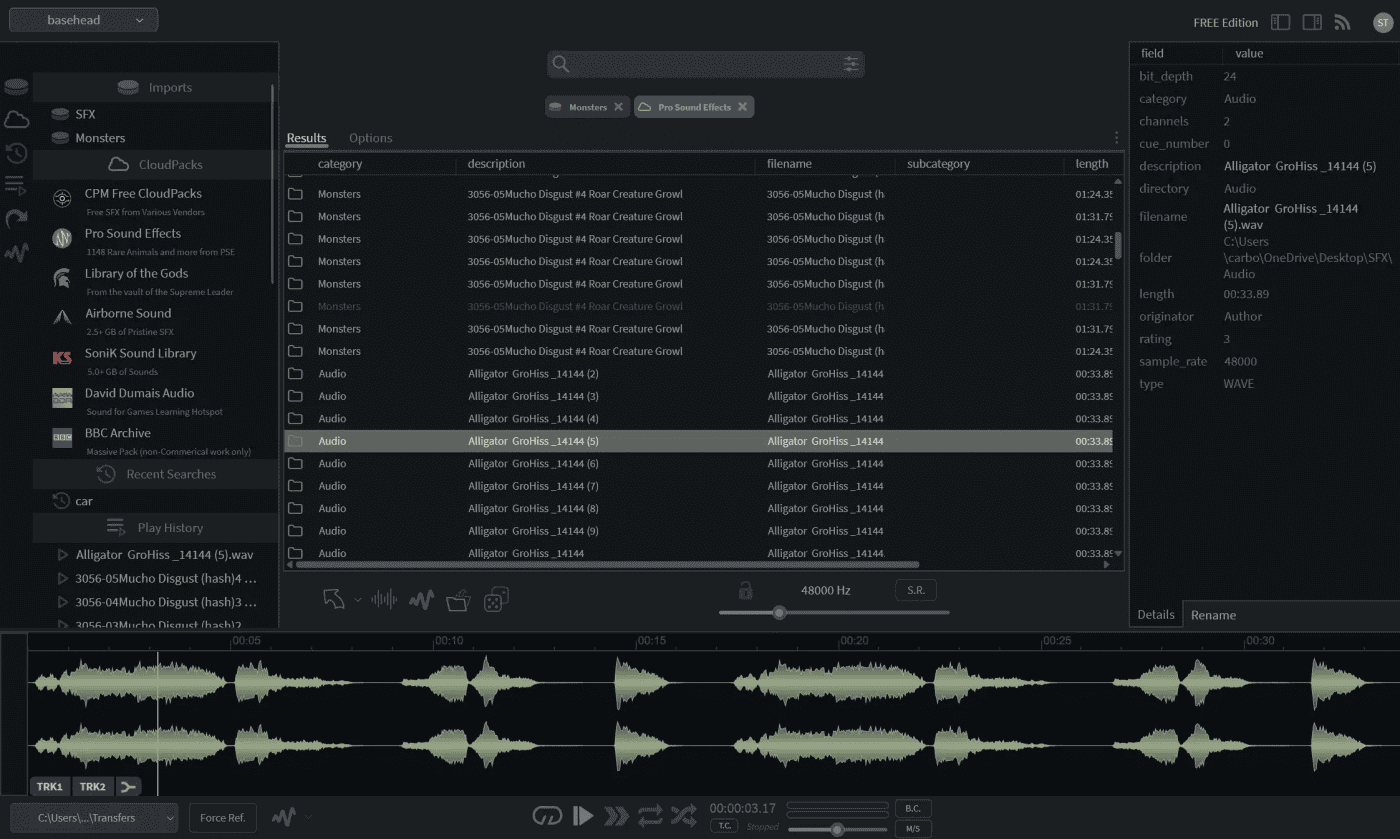

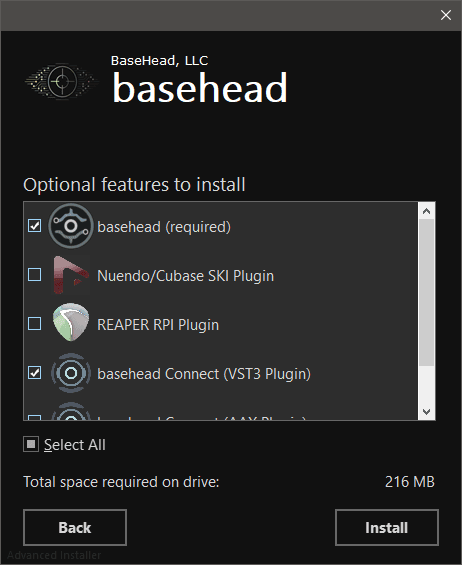

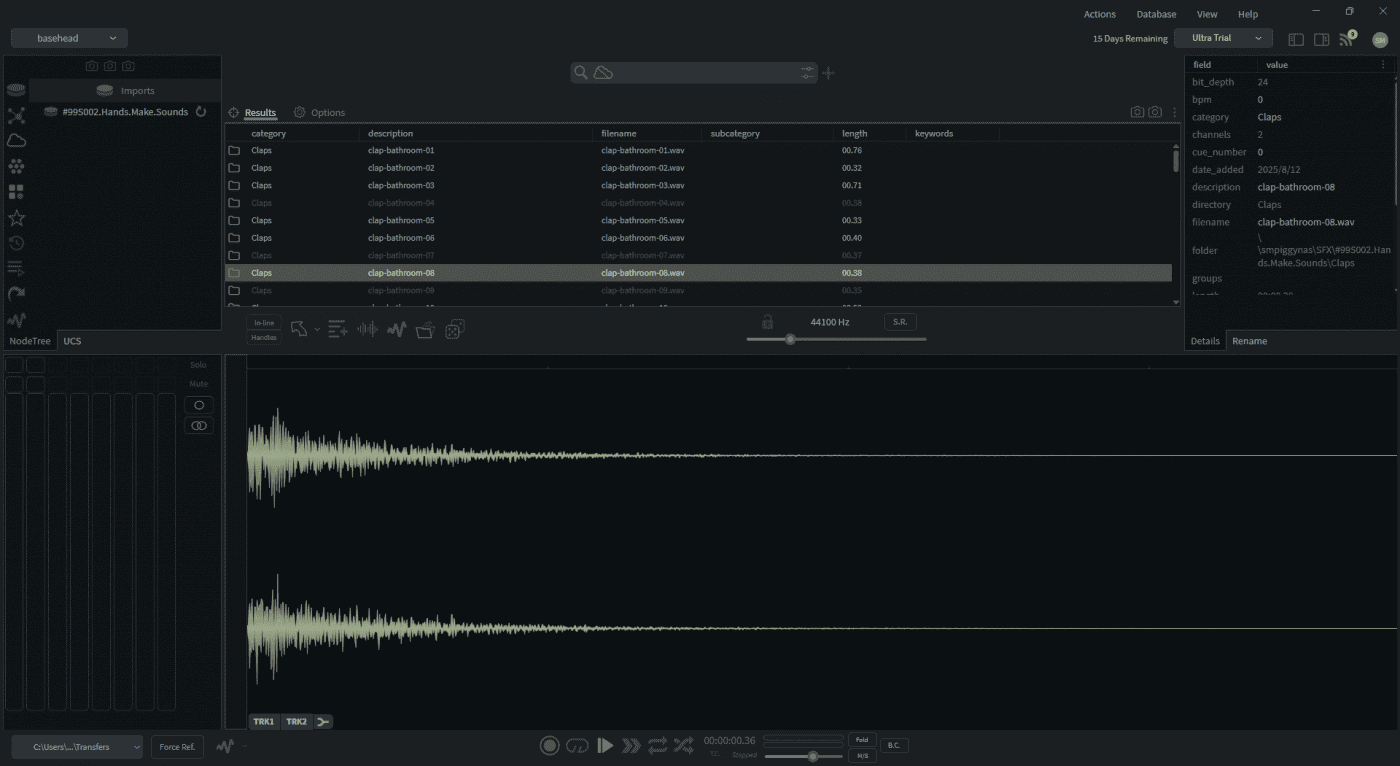

BaseHead

![]() 优点:看起来非常强大

优点:看起来非常强大![]() 缺点:界面复杂望而生畏

缺点:界面复杂望而生畏

这也是我道听途说知道的一款音效管理软件。光是看界面就知道它的自定义能力一定很强。它的优点在于无限的本地文件和数据库,可云端下载的35000个免费音效文件,支持主流DAW,没有愚蠢的订阅制(官网自己说的)。安装时还可以选装它与DAW连接的桥插件。

BaseHead分为免费版和付费版,但据说两者没有常用功能上的区别。付费版支持192KHz/32Bit和更多通道等一些极为专业的选项等等。而免费版有15天的试用期,然而官网直接告诉你,点击继续试用,就能延续免费版无限续命。

BaseHead需要用户注册,并在本地软件中激活。但这个过程相当的麻烦。在安装好本地软件后,会跳到BaseHead官网链接你的用户,然后回到软件选择开始试用并获取Token链接,然后需要手动拷贝链接回到官网获得免费版激活码,再回到软件粘贴激活码以激活。如果顺利完成了这一步,软件就能顺利打开了。然而,其过于复杂的界面和过于暗淡的色调,让我很难保持一个轻松舒缓的情绪来持续使用它。本地文件夹的导入很简单,直接拖放进主界面就行了。BaseHead还能显示多通道音频,比如左下角就显示了8个音频通道,用来显示较为特殊的文件。但它似乎缺少区域拖放的能力。

文件快传入DAW的功能,由于我在Option里没有找到Studio One,使得这一便利无法体验。

短评:就短暂的试用综合感受而言,BaseHead应该属于强大的音效管理软件范畴,而且不会对用户进行多种限制。但缺点也很明显,它有点超出了一款音效管理软件的日常功能,有点冗余,过于暗淡的界面也容易让人视觉疲劳,毕竟用户选择使用一款音效管理软件,在其界面上视觉停留的时间可能会相当长。目前我很习惯使用SoundQ,但,一旦我发现SoundQ有巨大的缺陷后,我会主力来试用BaseHead一段时间深度感受一下。

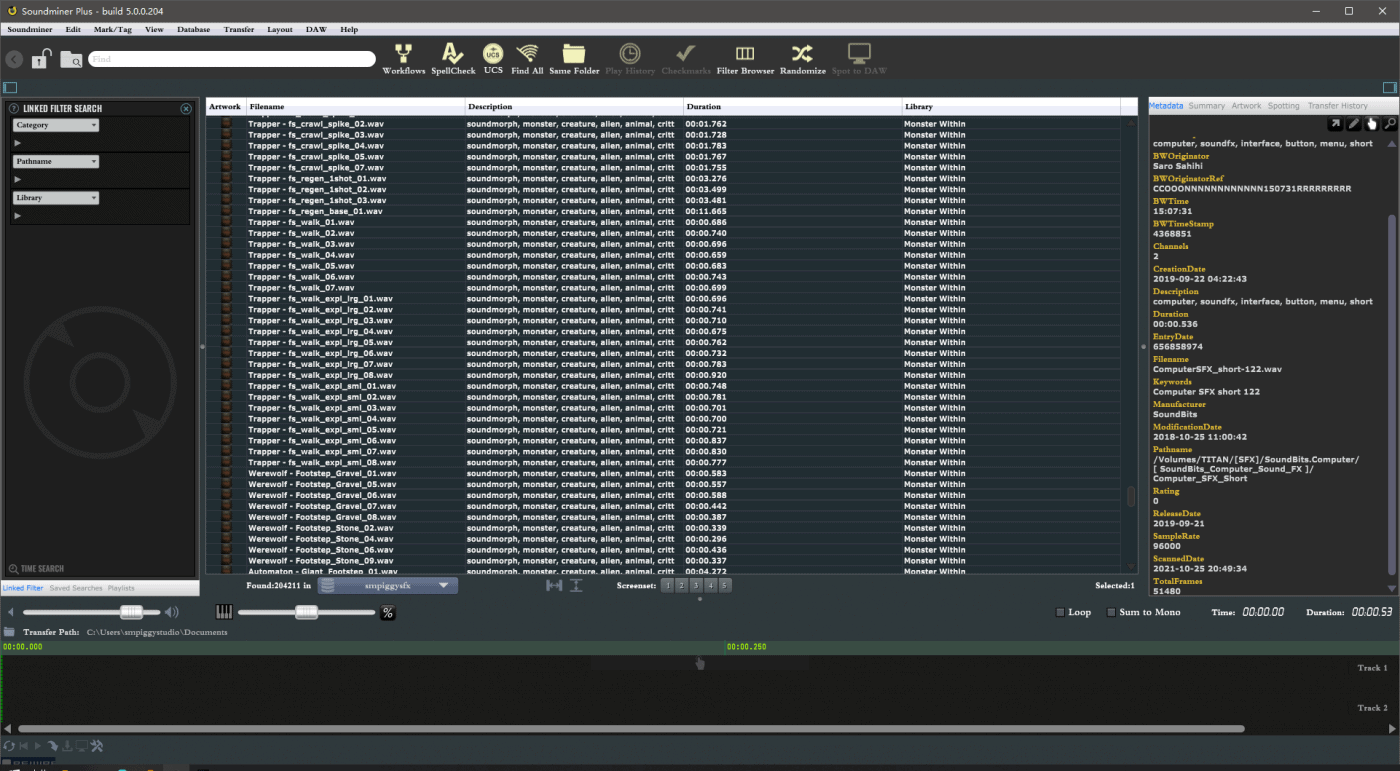

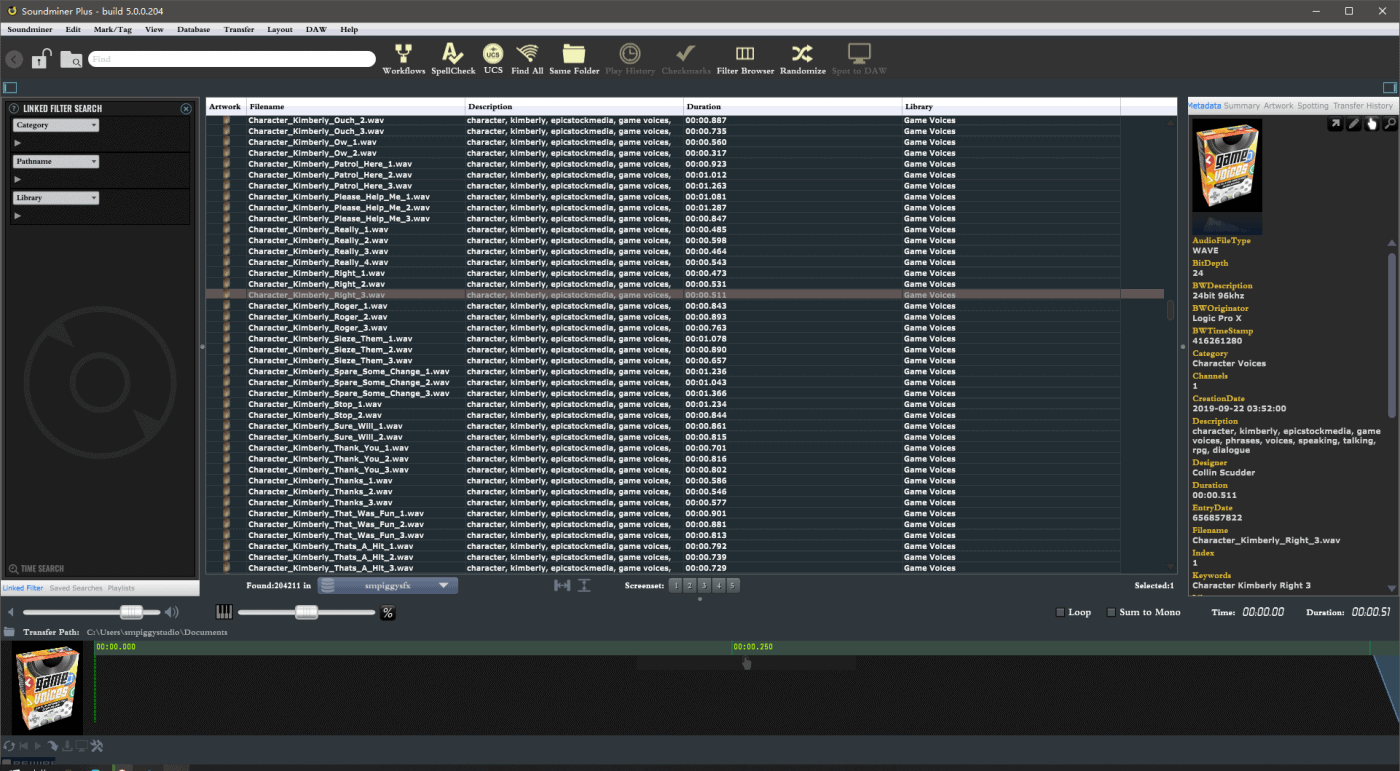

Soundminer

![]() 优点:不详

优点:不详![]() 缺点:界面过时

缺点:界面过时

至于Soundminer,它虽属于更专业级的应用,但整体界面和操作都显得非常繁琐,字体有大有小,图标排列也显得凌乱,布局也缺乏较宽松的自定义,有一种强烈的90年代风格,让人光是看着它就感觉疲惫。因此我不太喜欢使用它。

而且,Soundminer全部版本都要收费,且不菲。基础班199美元,增强版399美元,专业版899美元。啥?这么昂贵的价格难道就不能请一个美工吗?

短评:无法评价,界面过时老土,售价高昂,如果我必须付费购买一款音效管理软件,那我也宁可选择Soundly而不是Soundminer,抱歉了音矿兄弟。

评价音效管理软件(或类似的素材管理软件),一般从以下几个方面来考虑:

- 最好支持离线运行

在某些工作室中,为了保证工作系统的纯粹与稳定,可能需要减少与互联网的连接。因此,管理软件若能包含离线运行功能,从任何角度看都能大大加分。 - 最好支持局域网硬盘

一般工作室都会组建内网NAS进行素材的传递与存储,因此支持内网素材整合管理,将大大提高软件的应用面。 - 较好的软件完善度

这类软件需要有个较稳定的运行性能,比如Bug少,不容易卡顿和崩溃,有强大的meta编辑能力,能自行创建不同的标签组合,能识别其他软件创建的信息,能支持多种音频格式等等。同时,具备直观易用的用户交互界面。 - 丰富的附加功能

比如有基础的音频编辑能力,如增益、淡化、降噪、去混等功能,和选区拖拽的功能。因为到部分用户会希望在管理软件中就能完成素材的标准化,而不是进入其他的编辑软件完成这些工序再传回管理软件。其他比如Soundly的文字合成语音,Sononym的音频分析匹配等,都属于为软件加分的附加功能。

好了,关于音效管理软件,市面上还有一些其他品牌,但主要差异都不大,它们存在的目的,就是让声音设计者在面对海量的音效素材时,能采取多种方式去筛选,鉴别和匹配自己所需的内容。更多的使用细节还需要自己多多探索掌握,我就不多赘述了。接着让我来解释一下常用的影视音效标签吧。

常用的影视宣传片音效标签

在这个章节,我并不打算讨论那些用于Foley即拟音的音效标签,因为那些并不具通用性,比如车辆过弯的打滑声,高跟鞋的脚步声等等,而是打算只讨论那些最常出现在影视宣传片中用于制造气氛的音效标签。

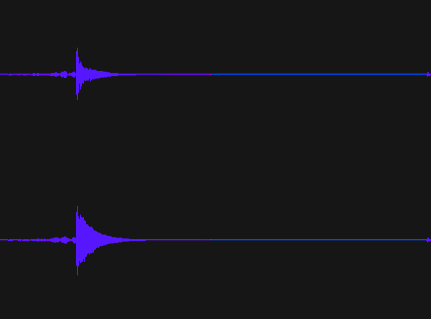

Hit

Hit就是打击的意思。不过,在影视音效中,Hit的定义也并不明确,它有可能是代表肢体击打,比如搏击,也有可能是代表棍棒的木头或金属的击打,也有可能代表冲击波,甚至也有可能代表大鼓的击锤。因此Hit音效还需要监听和甄选。不过简单来说,Hit就是短促的击打声。

相似标签:Punch 捶打;Stab 捅刺;Kick 脚踢,这类标签都属于搏击打斗动作音效。如果Hit结合Metal,Wood,Glass这类标签,就会筛选出各类材质的物体击打音效。

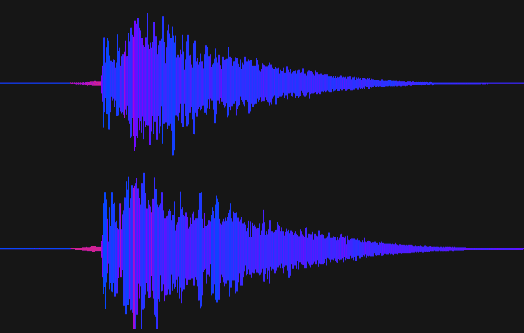

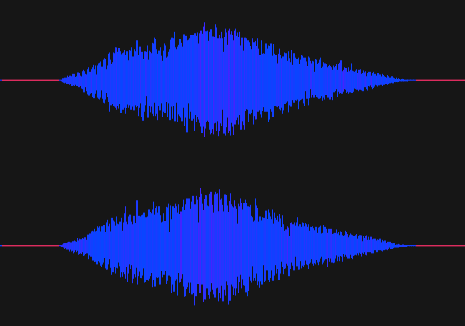

Impact

Impact是冲击的意思,部分情况下,它可能会和Hit产生重叠,这要取决于音效设计者对于两者的概念区分是否与我们相同。通常来说,Impact是带有气场和重量的,同时还留有余波,它在级别上还是应该强于Hit不少。Impact会同时包含足够的低频和足够的中高频,给人一种近在眼前的冲击感。

Boom

重低音的冲击波。这类音效听起来就像地震了一样,如果你的房间具备低音炮,那么播放Boom音效的时候,房间都会震动。Boom的频率主要集中在40~50Hz,长度也不长,类似于Impact。适合用来体现重型机械的撞击,比如画面显示一艘航母被导弹袭击时,你就可以添加Boom音效,再结合Impact的冲击声,来得到这种巨物撞击感。

相似标签:Deep 低沉;Sub 重低音。这类都属于集中在50Hz或以下的沉闷低频声,可以给听众巨大压力。

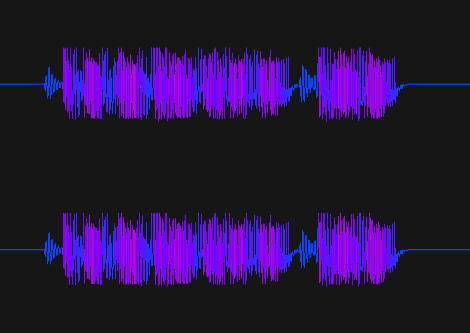

Braaam

充满金属味道的炸裂长音。Braaam是最近几年才出现的新音效产物,它的特征是一群铜管的齐奏长音,然而通过音高调制,让这个长音逐步出现轻微下降。由于铜管的特点,音色有极强的爆裂感,会让听觉产生乱象丛生和野蛮爆发的感觉,再加上轻微的音高下降,会更加凸显事态失控或极端严峻的紧张感。

Blast

炸裂。和Boom及Impact不同的是,Blast的炸裂,有很强的爆炸感,像是某些物体瞬间粉碎了一样。因此它不同于撞击。也因为炸裂和粉碎特性,Blast通常在高频上比较饱满,而中低频则看情况或多或少。

相似标签:Explosion 爆炸;Crash 冲撞,尽管各自仍有区别,但大体上它们都属于频率比较均衡的全频率炸裂或碎裂声。

Glitch

数字信号故障及扭曲的意思。就像数字图像由于损坏会出现各种马赛克的方格,数字音频也会由于信号损失而出现瞬间的削波等情况。通常来说因为音频信号的数据量较小,因而这种情况很少密集的出现,然而为了加强视听效果,现在的Glitch音效往往会做的较为密集猛烈,听觉上更为夸张。如果影视题材设计高科技犯罪,军事化之类,那么Glitch音效能大大的派上用场。

相似标签有VHS(Video Home System)录像带噪音;Tape 磁带;Static 静电;Scratch 搓碟;Grit 粗砾等。

Pulse

Pulse可以用来指脉搏,也可以用来指脉冲。在影视音效中,Pulse通常指代那些有恒定节奏和恒定频率,间隔性鸣响的声音。当然,一些激光武器的发声,也可以通过Pulse来制造光线射出的音效。

相似标签:Heartbeat 心跳;Loop 循环。

Beam

Beam,光束。前面说到利用Pulse来制作光枪或高科技武器的脉冲,那么Beam就适合用来脉冲发射后的射线展示的。Beam通常集中在高频,类似于噪音,听觉上非常适合用于模拟光束和射线。

相似标签:Laser 镭射。

Beep

Beep 蜂鸣。不过并不是蜜蜂鸣叫的声音,而是蜂鸣器的声音,蜂鸣器一般是非常小的喇叭发出的短促的提醒声,多出现在GPS,计时器,手表这类小型物体中。Beep常用于展现画面中的小型屏幕出现消息,提示或报警时发出的声音。

相似标签:Alert 警铃;Alarm警报;Buzz 轰鸣;Bleep 重复鸣响。

Hologram

Hologram 全息影像。其实,音效中本没有全息影像的这个名词,Hologram针对的是屏幕或空间中纯数字化的形状或投影,其本身并不发声。所以,音效中Hologram通常用来表达这一类视觉元素的拟音。比如屏幕上用来表达未来科技的字幕等。Hologram的声音特点就是高频居多,但不尖锐,较为微弱,类似于提示音。其长短不一,要根据视觉因素来分析与筛选。

相似标签:HUD 抬头显示;UI 用户交互;Calculation 计算;Data 数据;Notification 提示等等。

Drone

这个单词总令人联想到大疆,但在音效中,它指的是一种持续并带有微妙变化的声音,这个声音可能会在音调上缓慢上升或下降,但总体依然是延续的。音色上,Drone会略显沉闷,常集中在中频附近。

相似标签:Tonal 音调长音,属性相近。Sweep 扫荡,多偏重于高频,也有音量起伏或音高移动的特性。

Swell

它类似于Drone,同样是延续的长音,不过它在频率上略偏中高频,并常会带有一些金属质感,也不会像Drone那样有着明显的音调弯曲,而顶多是渐强或渐弱。

相似标签同Drone。

Shimmer

Shimmer语意上是微光的意思,在音效中,它也常常以星芒的感觉出现。通常它是一段微弱的集中在高频的金属质感的声音,适合配合画面中魔法,流星,闪亮的装饰物等元素。

相似标签:Stinger 尖刺;Ring 鸣响。Stinger也集中于高频,但往往不会像Shimmer一样轻柔,而会出现较为刺耳的声音,正如其名。而Ring就和Shimmer相似,没有Shimmer光亮,而更加圆润,多用于金属物碰撞后产生的高频共振,没错,某些古代战争片的刀剑碰撞画面往往会配上Shimmer或Ring。

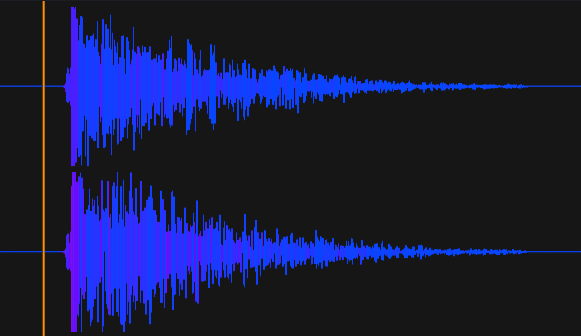

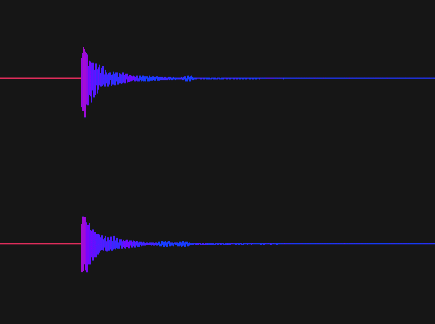

Riser

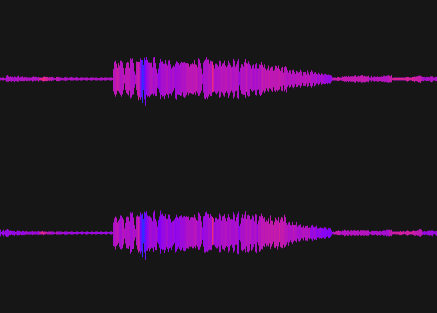

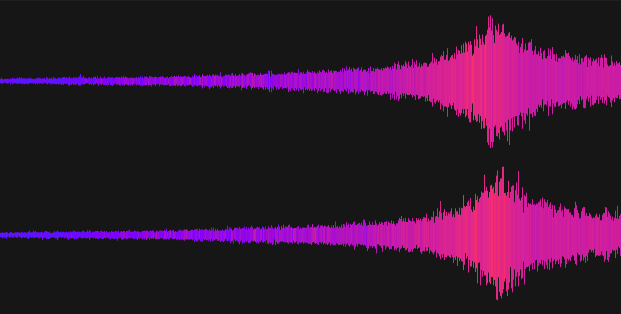

Riser 升腾。这类音效通常用于铺垫在最强音,或是最肃静的时刻之前,也通常是视觉中最震撼的时刻来临之前。它的特点就是由弱渐强,似乎思绪和空间快速被某种物质填满一样。

相似标签:Reverse 反转,反转也带有由弱渐强的特点,但反转通常是由真实的声音前后镜像后产生,一般会隐藏一些线索元素在其中;Suckback,回吸,回吸则结合了Riser和Reverse的特点,它极有可能是真实声音的反转,但渐强的速度更加迅速,并会在高峰时突然收住,造成死一般的寂静,也更具戏剧性。

Downer

下行物,容我这么翻译,它通常是一段频率缓慢下降的音效,而且,通常从已经足够低频的部分开始下降。从听觉上,你可以想象为一架747从你头顶掠过,很可能会坠毁在前方。同时,想象这段声音没有高频的部分,而是纯粹的低频的震撼。我们可以在大量的Trailer中听到,一般剧情在进入极端恐怖或暴力的情况下,配乐和音效就会交叉着出现Impact和Downer。它也适合用于作为最终强音前的铺垫。

相似标签:Drop 掉落。Drop在声音属性上也属于频率的下降,不过Drop一般比Downer短促,通常就是简单的一个主元素的快速音调下降,比如Bass Drop。

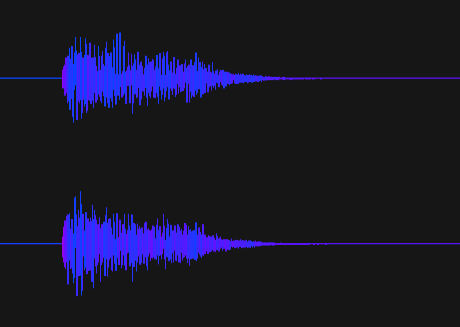

Stinger

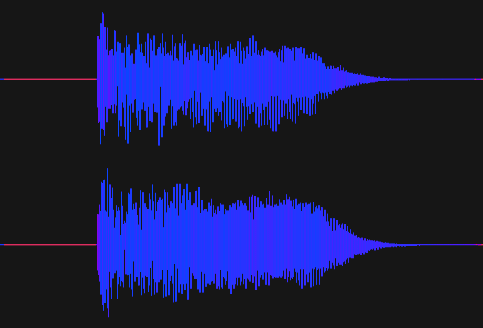

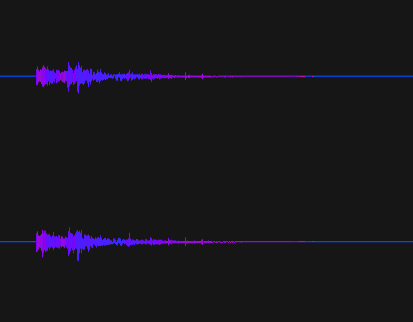

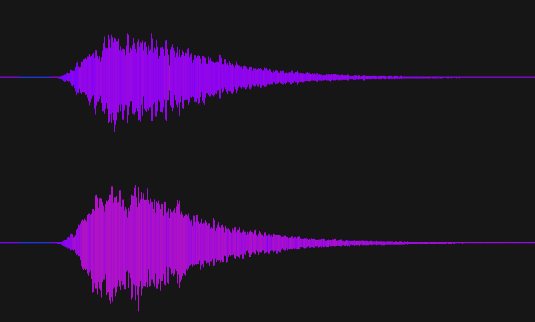

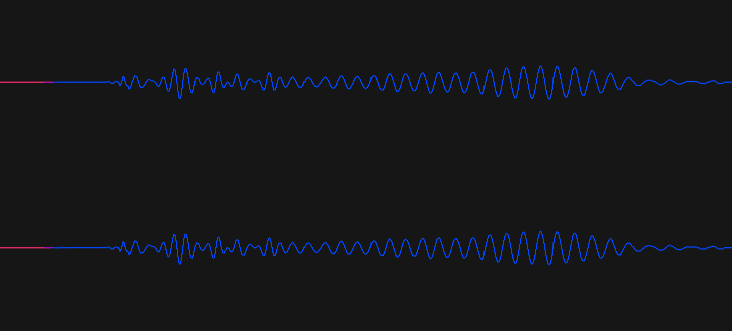

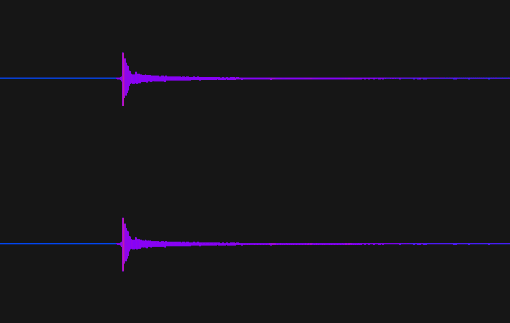

尖刺。Stinger的声音如同尖刺一般,通常集中在中高频,以破坏整体和谐的形式出现。一般用来表示画面中出现了非常醒目的元素。当然,定义为尖刺也只是它的原始属性,不同品牌出品的Stinger有可能听感完全不同,甚至可能会比较像Impact一般深厚和粗狂。从它的波形就能看出,Stinger一般以响亮的形式出现,然后逐步淡化,配合画面的话,比较适合那些硬切的场景和元素。

相似标签:Swish 呼啸;Swipe 刷过,这类短促的音效都类似于Stinger,只是没有那么刺耳。

Rumble

Rumble表示低沉的轰鸣声,通常用于表现地震,雷鸣等距离较远但低音沉重的持续长音。或者日本大鼓在较低音量轮奏时,也可以称之为Rumble。在影视音效中,Rumble可以用在危险到来之前,或惊恐画面之前的铺垫。由于Rumble并不是短暂的声响,它更类似于表现一种持续的环境,所以它可能涉及到了类似标签会比较宽泛。

相似标签:Deep 低沉;Sub 重低音;LFE 低频效果;Roomtone 室音;Ambience 环境;Atmosphere 氛围。

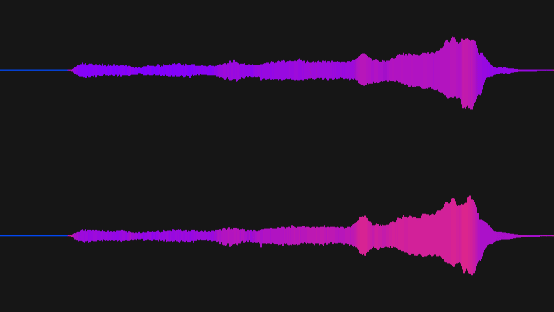

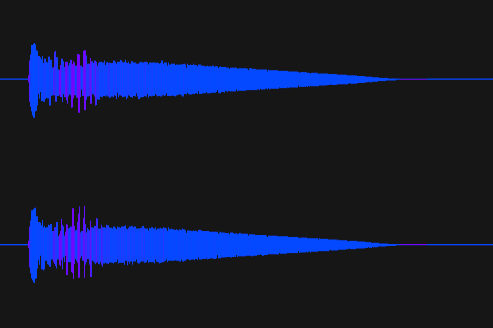

Swish、Swoosh、Whoosh

呼啸声。这几个标签都是常见的转场或元素闪现的专用标签。通过读音我们可以理解,Swish就是轻微的“嗖”的一声,通常用来点缀画面中质感较轻的快速移动物体,Swoosh则是“嘶 – – – 欧”,声音较长,用来装饰移动距离较长或较大的物体。Whoosh也很好理解,它没有前面的“嘶”音,而是直接进入“欧”,用来体现物体的突然出现和迅速移动。当然,尽管我们按读音来解释这几个音效(这是对的),但音效设计者也有可能出于其他理解,而含糊这三者的关系,所以若是区别没有那么明显也是有可能的。

需要注意的是,以上标签在不带其他标签作为限制的情况下,都基本符合其定义,但有时结合不同标签,其作用可能很单一。比如Drop 掉落,结合Water以后,它可能是水滴滴落的声音,而结合Bass,它就会是一个明显的低频下沉的声音。再比如Rumble,我们可以结合Earthquake 地震加Rumble,那么就是大地震颤的声音,如果结合Thunder 惊雷加Rumble,那就是天空传来的远处的雷鸣声。标签的灵活结合,才是定位准确音效的正确方式。

对于影视中最常用的宣传片音效,以上标签已经有广泛的适用性了。如果时间允许,下一次我可能再扩展一下其他领域的音效标签。

一个音效小测验,如果画面中是一颗大树的树干,突然出现一支箭射在了树干上,我们应该为这个画面设计几个音效呢?

答:首先我们要考虑背景声,这可能是一片果园或森林,要匹配相对的环境声;接着,箭飞了过来,我们需要为它匹配一个Swoosh或Whoosh,另外要考虑弓箭从哪个方位飞来,我们可以做一个Pan的变化;接着,箭射入树干时,我们需要为它配一个扎入木头的声音;接着,考虑到箭射入树干,但箭杆可能会持续震动一会儿,也需要匹配一个类似的声音;最后,再匹配一只野猫惨叫的声音,如果这是个喜剧片的话。