我本人也是个日剧迷,虽然不是每部日剧都追,但偶然看到了讲述年轻人奋斗或守护信念类主题的日剧,我都还是会动心想去看看。当然,侦探推理类的日剧只要编的不离谱,我更是会认真关注。

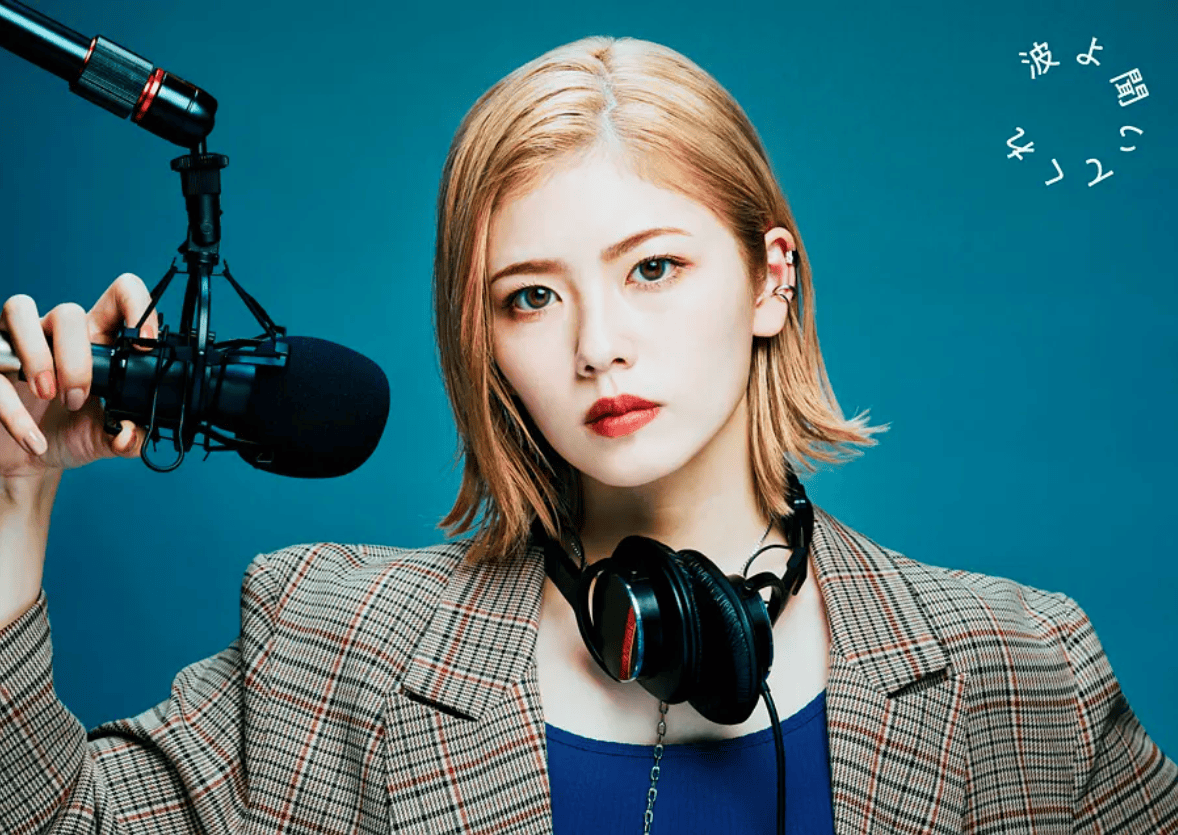

上个月我无意中看到了一部新的日剧,《听我的电波吧》。该剧的封面照突然吸引了我,女主角戴着业界熟悉的耳机,对着话筒怒目而视的样子,让我顿感好奇。

我曾在某电台当过一年多的音频编辑,从事过大量与电台相关的事务,包括制作节目版头,广告版头,音频包装,甚至导播等工作。尽管工作十分辛苦与痛苦,但还是留下了很多美好的回忆。

所以,看到封面图的瞬间,就激起了我对这份回忆的涟漪。我决定看看这部剧究竟有多少日本电台行业的秘辛,或者说有没有与中国电台的相似之处与差异。

故事梗概大致是,女主角因为情感问题,深夜在酒吧喝得烂醉如泥满口胡话。但因为她槽点满满又泼辣风趣的言谈,令邻座的电台制作人意外发掘她的主持星光,便偷录了她的胡话,直接放进电台节目里播出了。意料之中的,这番胡话竟引起了听众们广泛的讨论,电台制作人也因此邀请女主角进入电台,从事正式的主播工作(正经的电台主播工作),故事也由此展开。

在看了前面两三集的内容后,我找到了一些日本电台与我们中国电台的普遍共同之处,但也有不完全相同的地方。

这家电台规模中型。从剧情画面可以看出,主播音室的面积很大,控制室(也兼具导播室)面积也不小。

一张接近三米的隔音窗分割了播音室与控制室。而隔音玻璃以梯形角度形成夹角,以杜绝声波的直接共振,也符合标准的隔音窗设计。

控制室桌面使用了一对小型的真力音箱,这对过于小巧的桌面音箱令我对控制室的复杂监听能力存有一点疑虑,当然,如果仅仅是完成语音与音乐的播放,我们不需要对监听有过多需求,毕竟不涉及到调音与混音这个步骤。但如果观察播音室的空间与面积,这个环境不进行小型音乐演出(就像NPR美国国家公共广播电台进行举办的办公室音乐会一样)就有点可惜了。

透过控制室的隔音窗,可以看到播音室的面积相当大,但内部是一个比较简单清爽的隔音环境。吊顶相当高,而除了主播台没有其他大型的破坏声波直射的障碍物,这可能会造成播音室内部的混响较大。不过,混响的大小,并没有严格规定。通常是越小越好,但小甚至于无混响的空间,就势必造成空间较小,或密闭严实(比如将玻璃窗直接用隔音设施铺盖封闭),这又可能会造成主播的情绪低沉。如果电台的制作人和听众可以接受声音的效果,那么这个环境就没问题。我曾工作的电台的直播间大概是一间6X6左右大小的做过严格吸隔音的封闭式房间,如果不开灯光,里面会漆黑一片,略显压抑。

同时,我也观察到,该电台里的播音室并没有显示回放设备,也没有桌面电脑和笔记本等设备,这对于2020年代的电台节目,似乎有点简约到不可思议了,也可能会有点脱离现实。毕竟处于网络时代的传统电台,建立听众的实时互动与反馈是最大的吸引黏性的优势。桌面空无一物,主播仅仅凭借一堆文档就要独自撑起一两个小时的节目吗?要知道,电台制作人正是因为听众的热烈反应,才决定拉女主角进入主播界的,这说明听众意见相当重要不是吗?即便某些节目可能主题性较强,期间不存在互动,但桌面没有屏幕进行一些关键内容提示,这还是很不合逻辑。

该剧中的主播也没有我所工作过的电台中,主播们需要手动控制节目流程的工作需求(是啊,她连个显示器也没有,怎么管理得了流程呢)。我所工作过的电台中,主持人需要先自行在播出系统中上传节目所需要的音频素材,比如广告,背景音乐等等,然后需要自己在节目过程中通过播出系统手动调用这些素材。而片中的主播似乎不需要控制这些,她仅仅通过耳机接受导播的提示,然后进行一下流程的播讲,时间到了就有控制室里的导播手动接管(直接播放播出系统中运行的自动化流程即可)。

主播唯一可以操控的设备,就是一台小小的话筒信号控制台,而且这控制台居然还有一个像视频导播台一样的信号推子,非常复古且有趣。我看到它带有一个显示屏,加上它的电缆连接方式,可以判断出它大概是支持同步显示播出系统中的节目名,时间进度或一些实时数据的,可惜在剧集中它没有任何显示。而它右侧的几个按钮,不出意外的话是用来确定信号输出目的地的,比如红色的可能就是直播输出,绿色的可能就是内部对讲,白色的可能就是静音(这是为了确保任何时候紧急按下静音而不是快速去拉动推子)。

这个控制台的下面还有一个小的输出,看起来是TRS大三芯的耳机输出,不过当前没有插入任何线缆。在播出系统中,输出的数量是相当多的,因此主播的耳机完全可以去连接更灵活的输出路由,而不需要拘泥于这个控制器上。

在制作人的要求下,电台的首席主播被迫向女主角展示一下主播的工作流程。而通过画面中主播的佩戴,我们可以发现一些符合播音行业规范的事。主播头戴的耳机,是索尼的MDR-7506或相似型号,只不过巨大的SONY标志被喷漆盖住了。耳机上蓝色的标贴代表这边是左边,她没戴反。同时,露出一只耳朵,只通过右边耳朵监听,是主播在话筒静音时,用来和嘉宾沟通的常见方式,某些主播也喜欢只戴一边耳机,以确保听到自己现实的声音。

由于印象中索尼的MDR 7506并没有任何银边,我又进行了搜索,才确认这款耳机是索尼的MDR-CD900ST,诞生于80年代,至今也只在日本本土进行发售。我并不太记得曾经工作过的电台使用的是什么型号的耳机,大概率是MDR-7506。一是那时候(在中国)监听耳机的选择范围并不广泛,大多默认使用索尼系列,二是如果我没留下特别印象,那就应该是索尼系的监听耳机,因为我很难接受它的声音,硬,紧绷,中频炸裂。它的唯一优点就是佩戴真的很轻松。

不过,当我的注意力放到话筒上时,问题就来了。话筒是一只USB的电容话筒,从它尾部使用一根方形的插头就可以判断。话筒的外型比较像是Audio-Technica铁三角的型号。

经查证,这只话筒确实是铁三角(Audio Technica)的AT2020 USB款,上图引用的为XLR传统版本的照片。但所配的第三方防震架却完全与剧中的配套一模一样。

它使用的是倒置的方式,这样它的下方不存在任何支架,线缆,就不会遮挡主播需要查看文档时的视线了,这点也符合电台主播的话筒倒置方式(尽管更专业的电台通常会选用Electro-Voice等专业品牌)。但是,这只话筒的朝向出现了巨大的问题。我们知道,任何大振膜电容话筒,都有明确的正反面,这两面由两片大块的金属网包覆。在心型指向下,话筒只有正面的振膜会正常收音,这就意味着,某一片金属网必须朝着声源也就是主播的嘴部。然而,画面中的这只话筒,正反面的金属网却朝着两侧,中间的立柱却朝向主播,这绝对是错误的录音方式,这种情况下可以录制声音,但却是音频最纯净最根源的部分被阻挡后的声音。

在接下来,女主角在试着播出自己的节目时,多次用到了这只话筒,而它的朝向却纹丝未动过。我们甚至可以看到,女主角的服饰都有所改变,防喷罩的位置,也都跟随主播的声音进行了移动,但话筒本体却持续使用着一个错误的朝向。

这张可以看的非常清楚,因为话筒与人脸都完美的在焦点上。当你看到话筒上有一整张金属网时,你就应该知道,这张金属网是要朝向人嘴的。

我觉得可以聊聊话筒。

我所工作过的电台,主播台有两只RODE Broadcaster话筒。那也是我人生中首次见到RODE的广播专用话筒,并且立刻就迷上了它的声音,现在我的桌面也有一只同款。不过如果你仔细观察,会发现这款Broadcaster话筒的摆放方式和前面的AT2020USB有着显著的不同,对。这类专用的播音话筒,其振膜并不是竖立于筒身,而是水平于筒身,放置于顶端的。其他一些如SM7B和EV20等著名的动圈播音话筒,也都是这种结构。它的设计目的是,让筒身尽量与人脸垂直,一来能更轻易的确定录音位置,二来能避开竖立筒身时的视觉干扰。

由于Broadcaster有着非常棒的近讲效应,在离它较远的时候就是比较纯净的常规人声,在离它非常近的时候,又可以拾取非常绵密厚实的人声低频,如果主播的声音不错,用这只话筒可以营造出非常棒的听觉亲密感。

另外,由于播音室使用的是一张结构简易的大型会议桌,再结合桌上搭配的弹簧拉伸的纤细的话筒支架,我很担心它在使用中会产生的噪音。这么说可不是为了制造焦虑,我经历了二十多年的音乐制作生涯,用过无数张工作台,和多种桌面话筒架。我知道桌子的轻微晃动,所导致的不靠谱的纤细的弹簧话筒架会发出多么扭曲的金属撕裂声。要知道,挂在支架前端的是一只敏感的电容话筒啊。哪怕现在我已经更换上了非常沉重结实的工作台,我依然会在发现明显晃动或噪音时,迅速对噪音源进行填充或是隔音处理。

一个小Tips:寻找你工作台中任何中空的柱体,比如金属桌腿,金属管话筒架等,往管体里塞入有一定密度的海绵或废布料。这样无论在你录音时,还是回放音乐时,这些腔体都能大幅减少引起共振的几率。

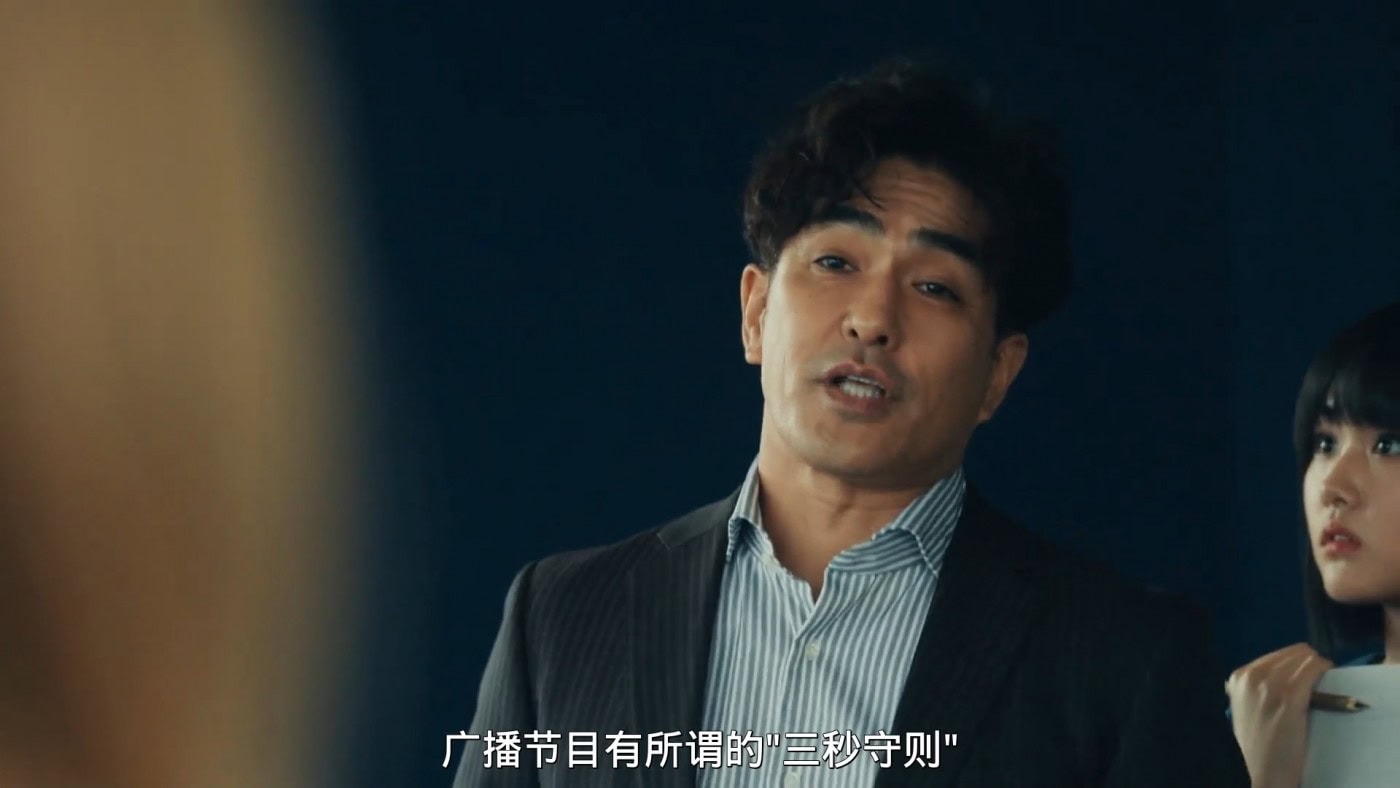

不过,抛开一些外行无法察觉的技术错误,其他部分我目前还是感觉得到同业者的共鸣的。剧中,制作人在向女主角解释电台主播行业时,还提到了一些业界真实存在的技术用语,比如“三秒守则”这些,大意是,电台中播出的声音必须全程持续,不得有超过三秒钟的空白断档,不论是主持人还是导播,一旦出现声音空白就必须立刻以语言或是音乐填充,否则就是播出事故。这些也存在于中国的电台行业中,主播哪怕要上个厕所,也一定要保证节目中在持续播放音乐,并拜托导播在这段时间有必要的话填充点什么内容。另外,我工作的电台也有完善的备播系统,主播系统如果出现任何技术故障,比如停机无声或卡顿,我们就会启用备播系统播放一些提前录制好的节目进行填补,这点我相信世界各地的电台都是一样的。

另外,真实的电台中还涉及到信号延迟技术。通常我们的播出系统中会对实时信号进行3~5秒钟的延迟播出,这是为了确保降低播出事故。比如主播一不小心说漏了嘴,或带出不雅文字,被导播监听时发现了,就及时按下控制台上的一个Cut按键,这个动作会切除按下按键之前的3秒钟内容,并自动用音频拉伸技术,从3秒前的内容开始缓放,然后逐步衔接上3秒后的内容,同时再次逐步恢复3~5秒的延迟时间。我不确定这些趣味的技术会不会出现在该剧中,但我预感会的,因为围绕着主播的工作内容,只能是这些了,加上这女主角一副凶神恶煞的表情,播出事故一定源源不断。

剧中的制作人与实习生导播正在讨论节目。而实习生导播所展现的对节目内容制订的认真负责的态度,倒是令我欣赏。只不过剧集嘛,认真敬业的实习生,也通常是出了问题方寸大乱手足无措的那种角色哈哈。

总之,任何剧集,都不会将重点放在枯燥乏味的技术讲解中,本剧依然是走的女主角通过担当电台主播,肆意奔放自我,找到内在价值的故事路线,因此在我观看的短短两三集中,我也只能找到真正和电台技术相关的以上内容了。但我依然觉得很有趣,因为这中间有些部分,我也曾经经历过的,确实能找到一些共鸣。

如果后续我还有空闲观看此剧,发现什么有趣的内容,我就继续更新在文章里。